-

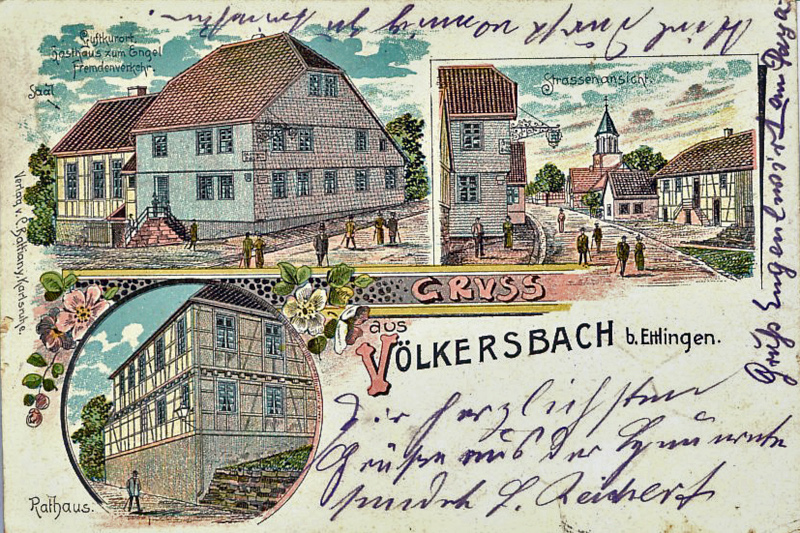

Aktivitäten des Heimatvereins 1999 – 2019

Vereinsgründung am 01.10.1999

zuvor 7 Besprechungen des AK Dorfgeschichte ab 24.11.1998Gebäude Gässle 6 kernsaniert und renoviert sowie Instandhaltung

Museum eingerichtet in Bergfeldstr. + Gässle (mit Schneiderstube)

Bergfeldstr. 2001-2011; ab 2012 Gässle

Gezeigt wird „Leben und Arbeiten“ um 1900Bücher: Völkersbacher Geschichte und Geschichten

Kochbuch

FamilienbuchFlyer

Homepage

Ausstellungen: 75 Jahre Busverbindung nach Ettlingen (2005)

Künstlerausstellung im Klosterhof (2009)

Faszination Holz im Museum (2016)

Gemälde im Museum (2017)

Fotos im Museum (2018)

Krippenausstellungen (2016, 17, 18)Vortrag zu Dr. Aloys Henhöfer und Theodor Wüst (2014)

Historische Dorfführungen

Führungen von Gruppen und Schulklassen

Führungen zu Flora und Fauna und durch den Wald

Führung längs der Gemarkungs- und Landesgrenze rings um den Mahlberg

Führung durch die Klosteranlage Frauenalb

Ausflüge

Gedenkstein auf dem Mahlberg initiiert (gesetzt 15.07.2012)

Fenster von Antoniuskapelle + Weihwasserstein

Renovierung von Wegkreuzen

Kleindenkmalerfassung

Abende mit Mundart und zur Dorfgeschichte mit Dorfmusikanten und Gesangverein

Mitwirkung beim 750-jährigen Ortsjubiläum (2004)

Mitwirkung bei Festen der AVV (Brunnenfest, Maibaum- und Christbaumstellen)

Mitwirkung bei Radiosendungen (Morgenläuten; SWR4-Sommerfest; Brauchtum)

Feste im Museum (mit Knepflin)

Herbergssuche

Mitwirkung beim Ferienprogramm der Gemeinde

Aufstellung der Gewannnamen

Kalendererstellung 2018, 2019, 2020

Digitalisierung der Dias und Fotos von Anton Mauderer ( ca. 2500)

Strickvisit und Cegoabende

Befragung älterer Einwohner

-

Aus der Geschichte des Rimmelsbacher Hofs

Gründungszeit

Nach der vollständigen Niederwerfung der Alemannen (Alamannen) teilten die Karolinger das eroberte Land zur Verwaltung in Gaue auf, die wiederum in Großmarken gegliedert waren. Gaugrafen erhielten aus dem als Königsgut erklärten Herzogtum Alemannia separierte Landesteile als Lehen. Neben dem Adel erfuhren die in der Landentwicklung und Güterverwaltung erfolgreich tätigen Bischöfe und Äbte, die das Vertrauen des Königs genossen und sich ihm gegenüber loyal verhielten, eine üppige Ausstattung mit Königsland. Im Gegenzug behielt sich der König das Einsetzungsrecht bei der Auswahl der geistlichen Würdenträger vor, deren Diözesen oder Klöster auf Königsland lagen (Reichskirchensystem). Damit verfolgte der Herrscher auch die Absicht, sich eventuell aus dem Adel erwachsende Konkurrenz vom Leib zu halten.

Zentraleuropa im späten 5. Jahrhundert

Quelle: WikipediaDie karolingischen Hausmeier überantworteten dem Kloster Weißenburg umfangreiches Königsgut, darunter auch den Ufgau. Grenzziehungen zwischen Gaugrafschaften und Großmarken waren zu jener Zeit nicht festgeschrieben, sondern noch recht diffus. So hatten es Luitfried oder seine Vorfahren, dem Ufgaugrafen Reginbodo nahestehende Edelleute, verstanden, sich in dem Grenzgebiet zwischen den Großmarken Ettlingen und Malsch viel Land anzueignen und mit Wohlwollen des Gaugrafen die Orte Bruchhausen, Rimmelsbach und Sulzbach zu gründen. Weiterer Besitz lag in Oberweier und Ettlingenweier. Letzteres besaß eine Eigenkirche, die der Grundherr auf privatem Boden errichtet hatte und über die er die volle geistliche Leitungsgewalt beanspruchte (Investiturrecht). Dennoch sah Luitfried trotz Rückhalt des Gaugrafen Reginbodo II. offenbar seinen Besitz gefährdet.

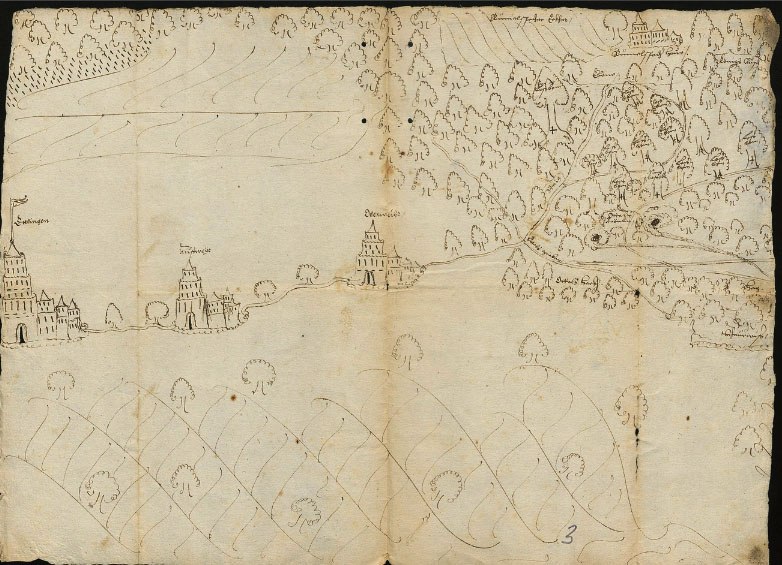

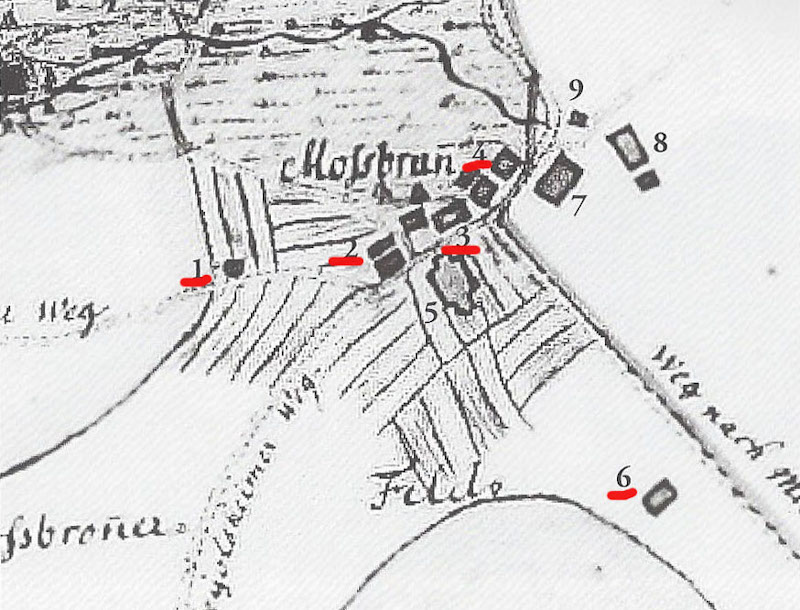

Grenzkarte um 1600 – oben rechts: Rimmelsbacher Hof

Quelle: GLA 4-1739963Mitten in der Auseinandersetzung um die Ordination von Bischöfen und Äbten zwischen König/Kaiser einerseits und dem Papst andererseits zogen sich auch Gewitterwolken über dem Himmel des kleinen Reichs von Luitfried zusammen. Seit 1059 bestand das Dekret, dass ausschließlich Geistliche kirchliche Ämter übertragen durften. Der Salier Heinrich IV. setzte Papst Gregor VII. kurzerhand ab, der daraufhin gegen den König den Kirchenbann verhängte. Darum bemüht, in dieser politisch gefährlichen Situation keine Weiterungen eintreten zu lassen, entschloss sich der König zum Bußgang nach Canossa und bat Ende Januar 1077 um Absolution, die ihm vom Papst gewährt wurde. Nach weiteren heftigen Auseinandersetzungen gelang fünfundvierzig Jahre später (1122) der Durchschlag des gordischen Knotens: die weltliche Macht belehnte mit dem Zepter, die kirchliche Instanz mit Ring und Stab.

Aber der Kompromiss wurde erst nach dem 27. Mai 1115 gefunden, ein Tag, der für den Weiler Rimmelsbach zur Schicksalswende werden sollte. Der Edelfreie Luitfried war in Sorge, da im Ufgau die Interessen von Kaiser und Papst aufeinander stießen. Das Kloster Weißenburg, eine speyerische Gründung und Lehnsherr im Ufgau, neigte dem Kaiser zu, Gaugraf Reginbodo II. und der Edelfreie Luitfried dagegen dem Papst. So stand zu befürchten, dass sich der Lehnsherr an die widerrechtliche Aneignung der Luitfriedschen Eigengüter erinnern und streitig machen könnte. Um das zu verhindern, schenkte er dem 1082 vom papsttreuen Reformkloster Hirsau gegründeten Priorat Reichenbach im Murgtal sein im Ufgau gelegenes gesamtes frei verfügbares Eigentum mit allen Rechten „aus Liebe zu Gott, zu seinen Eltern und zu seiner verstorbenen Frau“. Dazu zählte ein Großteil von Owenswiler/Ettlingenweier mit allen leibeigenen Männern und Frauen, Weinbergen, Feldern, Wiesen, Brachland und allen Rechten an der dortigen Kirche. Weiterhin überschrieb er die von ihm oder seinen Vorfahren gegründeten Ausbauorte Sulzbach, das als „vicus“ (Weiler, Dörflein) klassifizierte Rumilnisbach/ Rimmelsbach und Bruchhausen, damals als „Dörflein im Bruch, rings um die Burg des Luitfried“ benannt. Auch in Babinwilare/Oberweier hatte er Besitz in unbekanntem Umfang. Gleichzeitig übertrug er seiner zweiten Frau Adelheid und seinen Kindern ein Gut in Ettlingenweier, für das sie vom Kloster im Austausch Güter im Dorf Großsachsenheim im heutigen Enzkreis erhielten. Dorthin, weg von der Gefahrenzone, scheint sich dann auch das Geschlecht der Luitfriede begeben zu haben. Um diese Schenkung vor Weißenburg zugriffsfest zu machen, erhielt die Schenkungsurkunde eine ungewöhnlich strenge Formfassung. Für jeden Übergriff auf das Schenkungsgut drohten drastische Strafen, im Extremfall der Kirchenbann. Wie die Geschichte zeigt, hatte die Maßnahme gewirkt.

Fortgang der Geschichte in unserer Region

Nach der Machtübernahme der Staufer im 12. Jahrhundert fiel diesen auch die Rolle von Obervögten des Bistums Speyer und des Klosters Weißenburg zu. Damit verfügten sie über die weißenburgischen Lehen samt Ufgau. Zur Verwaltung des Königsgutes zogen sie ihre eigenen Ministerialen heran. Auf diese Weise kamen vermutlich Schöllbronn mit seiner Tochtergründung Schluttenbach sowie Rimmelsbach in die Hände der Herren von Remchingen, die auch Lehensleute der Markgrafen von Baden, der Ebersteiner und weiterer Lehensherren waren. 1219 erhielt Markgraf Hermann V. von Baden vom staufischen König Friedrich II. die fünf Städte Durlach, Eppingen, Ettlingen, Lauffen und Sinsheim im Tausch für die braunschweigischen Güter seiner Frau Irmingard. Mit den beiden Machtzentren Durlach und Ettlingen war ein vorteilhafter Ausgangspunkt geschaffen für die Gewinnung eines geschlossenen Herrschaftsbereichs und die Aussicht auf Expansion. Die Brücke für das in der mittleren Neckarregion gelegene markgräfliche Territorium und Baden bildete Pforzheim, das von Irmingard als Mitgift eingebracht worden war. Demnach müsste also die Belehnung der Remchinger vor 1219 geschehen sein.

Die Tochter eines Herrn von Remchingen bekam bei der Heirat mit Albrecht Kecheller von Riedenberg (heute Stadtkreis Stuttgart) als Heiratsgut unter anderem auch Schluttenbach. Die gesamte Mitgift wurde im Januar 1356 an den Lehnsherrn des Ehemanns, die Grafen Eberhard und Ulrich von Württemberg, verkauft und Schluttenbach war für 172 Jahre ein exterritorialer Teil Württembergs.

Der Rimmelsbacher Hof in badischer Hand

In der Phase des Niedergangs der Ritterzeit scheinen auch die Herren von Remchingen in finanzielle Nöte geraten zu sein. Im November 1432 veräußerten die Brüder Hans und Wilhelm von Remchingen an die Dorfleute von Malsch, Freiolsheim, Völkersbach und Waldprechtsweier (Malscher Markgenossenschaft) Wälder, Büsche und Boden beim Hof zu Rimmelsbach für 56 fl (Gulden). Am 22. Februar 1457 verkaufte Wilhelm von Remchingen an Markgraf Karl I. und seinen Bruder Bernhard II.von Baden (der Selige) das Dorf Schöllbronn sowie den Rimmelsbacher Hof mit allen grundherrlichen Rechten.

Bernhard II. von Baden (der Selige), gestorben an der Pest als Gesandter von Kaiser Karl III. in Moncalieri/Italien

Quelle: commons.wikimedia.orgwikiDie Baulichkeiten des Weilers dürften sich ursprünglich entlang und beiderseits des Rimmelsbächleins befunden haben. Erst in späterer Zeit zogen die Siedler am linken Ufer hangaufwärts auf trockeneren Boden. Ihre Markung war einst beträchtlich umfassender als die sich heute noch zeigende Fläche. Die Namen der Flure Hoffeldschlag, heute zu Bruchhausen, sowie Schönreut, heute zu Schluttenbach und Schöllbronn gehörend, deuten darauf hin, dass sie ebenfalls landwirtschaftlich bearbeitet wurden. Dennoch gab man sie trotz des besseren Bodens auf, vermutlich, da sie sich abgelegen von den Höfen befanden. In unsicheren Zeiten barg der weite Weg vom Weiler zum Acker und zurück große Risiken für Leib, Leben und Gut der Bauersleute. Belastend war auch, dass der zwischen die Dörfer Schluttenbach, Schöllbronn und Völkersbach eingeklemmte Ort verkehrstechnisch abgehängt war. Der Weg vom Rhein ins Albtal nach Frauen- und Herrenalb führte über Völkersbach, der nach Ettlingen über Schöllbronn.

In einem Lehensbrief von 1421 werden vier Höfe in Rimmelsbach genannt. 1560 bewirtschaften zwei Meier die auf dem Gut verbliebenen Höfe. Der kleine Weiler entvölkerte sich immer mehr, die am Rand gelegenen und aufgegebenen Wirtschaftsflächen verödeten. Die Ausblutung der Siedlung spiegelt sich heute noch im Namen „Rimmelsbacher“ wider, den Nachkommen der Abwanderer. Das Ettlinger Amtslagerbuch von 1752 nennt für Rimmelsbach eine Fläche von 133 Morgen (ca. 47,9 ha), davon 120 Morgen (ca. 43,2 ha) Ackerland und Wiesen. Außerdem bestanden Weide-, Triebweg- und Holzrechte. Auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind die vier heute noch bestehenden Höfe bezeugt, jeder um die 10 ha groß. Im Zug der Auflösung des Stabs Ettlingenweier im Jahr 1822 erfolgte im Jahre 1829 die Waldaufteilung. Zur Befriedigung der Rechte der Hofbauern am Wald erhielt Schluttenbach einen höheren Anteil am Stabswald als ihm nach Kopfzahl zustand. Wohl um den ständigen Streit um dessen Nutzung zu beenden, separierte man ein an die Markung Rimmelsbachs angrenzendes Waldstück von 10,1 ha und gab es den Hofbauern zu eigen. Zur besseren Waldbewirtschaftung schlossen sich die neuen Waldeigentümer zu einer Waldgenossenschaft zusammen und maßen jedem Hof einen ideellen Waldanteil zu.

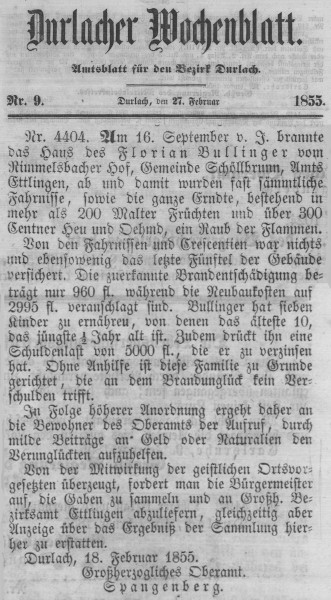

Das Lehenswesen

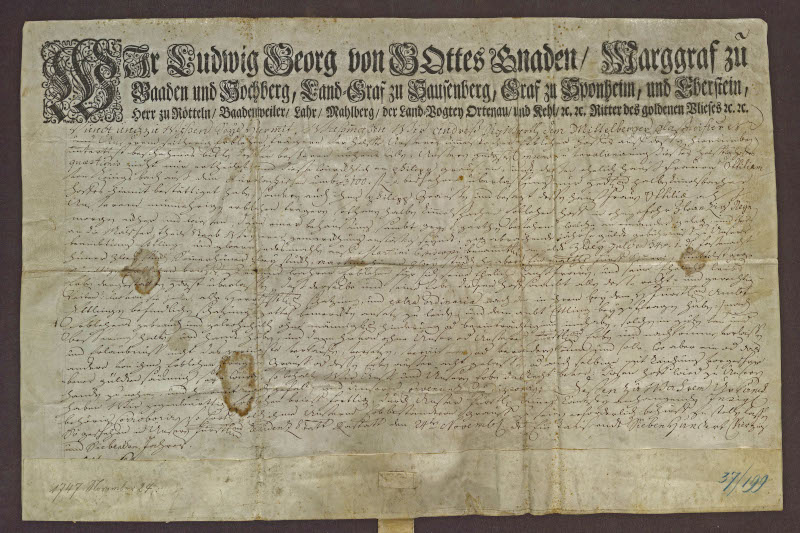

Einen herrschaftlichen Hof konnte man nicht einfach kaufen, er wurde verliehen. Der Markgraf als Lehnsherr lieh dem Lehnsmann Haus, Scheuer, Garten, Äcker und Wiesen zu seiner Nutzung. Eigentümer blieb der Lehnsherr, Besitzer wurde der Lehnsmann. Der Lehnsherr übergab seinem Lehnsmann einen Lehnsbrief, der das geliehene Gut beschrieb und über die Rechte und Pflichten unterrichtete. So war aufgezählt, dass zu St. Martin eines jeden Jahres pünktlich als Zins (Kanon-grundsteuerähnlich) viereinhalb Pfund und zwei Schilling Pfennig guter genehmer Landeswährung, dazu drei Malter Hafer in Kaufmannsqualität, vier Sommerhühner, vier Martinshühner und vier Fastnachtshühner zu geben waren. Haus und Hof waren stets in gutem Zustand zu halten und durften nur mit Genehmigung verkauft, versetzt, verändert oder veräußert werden. Blieb der Lehensmann mit seinen Zahlungen säumig oder verstieß er gegen die weiteren Pflichten, so behielt sich der Lehensgeber vor, den Hof wieder in seine Hände zu nehmen. Starb der Lehensmann, belehnte der Lehensherr den erbberechtigten Nachkommen gegen Zahlung einer Gebühr mit dem Gut (Laudemium-Entschädigung für die vorzeitige Beendigung des Lehensvertrags). War kein männlicher oder weiblicher lehensfähiger Erbe vorhanden, fiel das Lehen an den Lehensherrn zurück (Heimfall). In einem Revers (Gegenschein zum Erblehensbrief), der das Rechtsgeschäft abschloss, gelobte und versprach der Lehensnehmer, allen im Lehensbrief aufgeführten Bedingungen und Vorschriften getreulich nachzukommen.

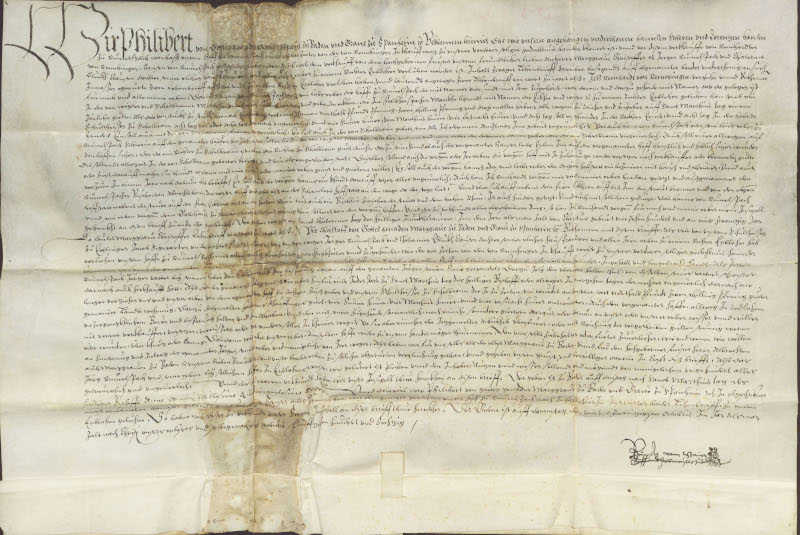

Erblehensbrief vom 24.10.1560 für Hans Scherer und Lorenz Hans

Quelle: GLA1421 erfahren wir erstmals den Namen eines Besitzers, als Reinhard von Remchingen den Hanns von Rumelspach neuerlich belehnte mit den Worten „Ich Reinhard von Remchingen bekenne für mich, undt alle meine Erben, daß ich Hansen von Rümmelspach und sein Leibs Erben die Höfe zu Rümmelspach, der mit nahmen vier seindt, mit Ihrer Zugehörde, waß darinn und darzu gehört, mit nahmen was da gelegen ist in der von Weiler undt Schellbrunner Marckhe, undt auch solche wise undt gebaude ackherr, die im Völckersbacher gemarckhe ligendt mit nahmen die äckher undt wisen, zu einem rechten Erblehen gelihen handt, umb ein Jährliche gült …“. Ausgeschlossen war der „Busch“, der 1432 an die Malscher Markgenossen verkauft wurde. Auch gab es da die Bestimmung, dass ein Hofmann im Schöllbronner Rat sitzen solle. Das in vier Höfe aufgeteilte Gut wurde in Bausch und Bogen verliehen, da vermutlich an den Rändern schon viel Unland entstanden war. Zwei Jahrzehnte später scheint sich auf dem zwischenzeitlich markgräflich badischen Hofgut einiges geändert zu haben. Im Namen des Markgrafen Christoph I. von Baden nahm der Schultheiß von Ettlingen eine Belehnung vor, die der Fürst am 12.11.1476 mit einem Erblehensbrief legalisierte und dessen Einführungsteil folgendermaßen lautet: „Wir Christoph von Gottes gnaden Marggraff zu baden und Graff zu Sponheimb etc bekennen mit disem brieff, also wie von unserem schultheißen zu Ettlingen Jacob Sigwarten underrichded saindt, daß Er von unseret wegen Geörgen Rimmelspach undt Catharinen gluckh Clausen tochter seiner Ehelichen haußfrauen und allen Ihren Erben, zu einem rechten Erblehen hab verlauhen unseren hoff zu Rummelspach mit allen seinen freyheiten, gerechtigkeiten, undt Zugehorden, wie der vor Zeithen von dem von Remchingen in Kauffs weise, zu unserer Vorderen seel. Gedächtnus handen kommen ist, undt daß genanten Geörgen Vatder undt seine Vorderen vor solchem Verkauff, und seither denselben hoff nach lauth eines Lehen brieffs noch vorhanden inngehabt und hergebracht hand, als Peter Rummelspach geörgen Vatder bey seinem leben den halben theil der besserung daran uff den gemelten Geörgen seines Sohn gewandt darzu Geörg den übrigen halben theil von desselben seines Vatders schwester darnach auch erkaufft hat, also, daß der genannt Geörg und seine Erben hinfüre Eines Jeden Jahrs zu St. Martins tag deß heyl. Bischoffs oder allwegen in vierzehn tagen den nechsten ungefährlich darauf ohne länger Verziehen, unß undt unsern Erben von dem Ehegenanten Hoff zu rechtem Zinß geben …“. Es wird berichtet, dass Georg und seine Ehefrau Katharina Gluckh, Tochter des Klaus, mit dem Hof belehnt worden sind, nachfolgend auf seinen verstorbenen Vater Peter, dessen Vorfahren, sicherlich darunter der vorerwähnte Hans von Rümmelspach, das Gut schon innegehabt hatten. Außerdem erfahren wir, dass Brachland rekultiviert wurde (= Besserung), deren Hälfte der Vater zu Lebzeiten dem Sohn überließ. Der Tante kaufte er die zweite Hälfte der Besserung ab.

Gut möglich, dass das Erblehen 84 Jahre lang in der Familie des Geörgen Rimmelspach blieb. Erst 1560 nimmt Markgraf Philibert für „unsere angehörigen Unterthanen Hannsen Scherer und Lorentzen Hansen“ eine Neubelehnung vor. Hier wie auch in noch folgenden Lehensbriefen wird auf die Inhalte in obigen Lehensbriefen Bezug genommen. 1587 wurde das Lehensverhältnis erneuert für Hans Lorentz und Hans Scherers Sohn Michael. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich eine Einigung in einem Streit mit (Ettlingen-)Weier wegen der Schweineweide zur Eckerichzeit festgeschrieben, die kurz zuvor vom Kammerrat und Burgvogt zu Scheibenhardt, Adam Günther, sowie vom Vogt zu Ettlingen, Jakob Todt, gefunden worden war.

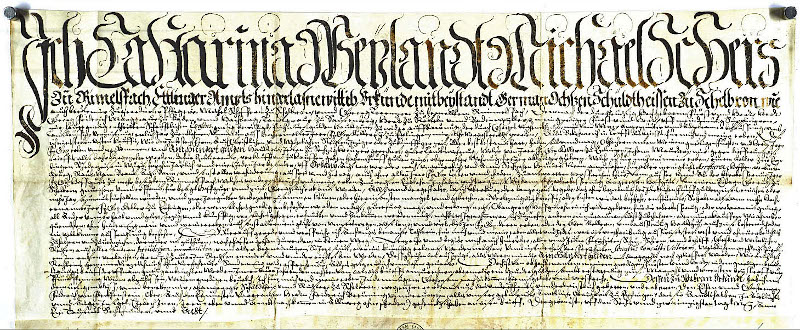

Im Mai 1608 gab die Witwe Katharina Scherer geborene Weylandt zu Lasten ihres herrschaftlichen Erblehenshofs gegen den Markgrafen Georg Friedrich (1573-1638) von Baden-Durlach eine Schuldverschreibung über 100 Gulden. Sie benötigte das Geld zur Finanzierung des Wiederaufbaus des abgebrannten Hofs. Als Beistände der Bittstellerin fungierten der Schultheiß German Ochs und die bestellten Pfleger Michel Schäfer von Schöllbronn und Hofbauer Georg Lorenz. Da Hofbauer Georg Lorenz das Pflegeramt ausübte und nicht sein Vater Hans, war der offenbar schon verstorben.

Schuldverschreibung über 100 fl vom 26.07.1608 der Katharina Weylandt, Witwe des Michel Scher, zulasten ihres herrschaftlichen Erblehenhofs zugunsten Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach.

Quelle: GLAZu jener Zeit wurden die Häuser in der Fachwerkbauweise errichtet. Auf Fundamentsteine wurde ein Balkengerüst gesetzt. In die Verfachungen fügte man Flechtwerk und mit Tierhaar und/oder Stroh vermengten Lehm ein und verputzte anschließend mit Lehm. Die Dächer wurden in unserer Region mit Stroh gedeckt. Ziegeln waren zu teuer und daher im Profanbau noch nicht üblich. Der Rauch zog über das Gebälk und durch das Stroh ab. So kam es öfters vor, dass durch vom offenen Herdfeuer aufgegangener Funkenflug einen Brand auslöste.

Der Dreißigjährige Krieg

1535 war die Markgrafschaft Baden gemäß Erbvertrag in die Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach aufgeteilt worden (1771 nach den Bestimmungen eines weiteren Erbvertrags wieder vereinigt).

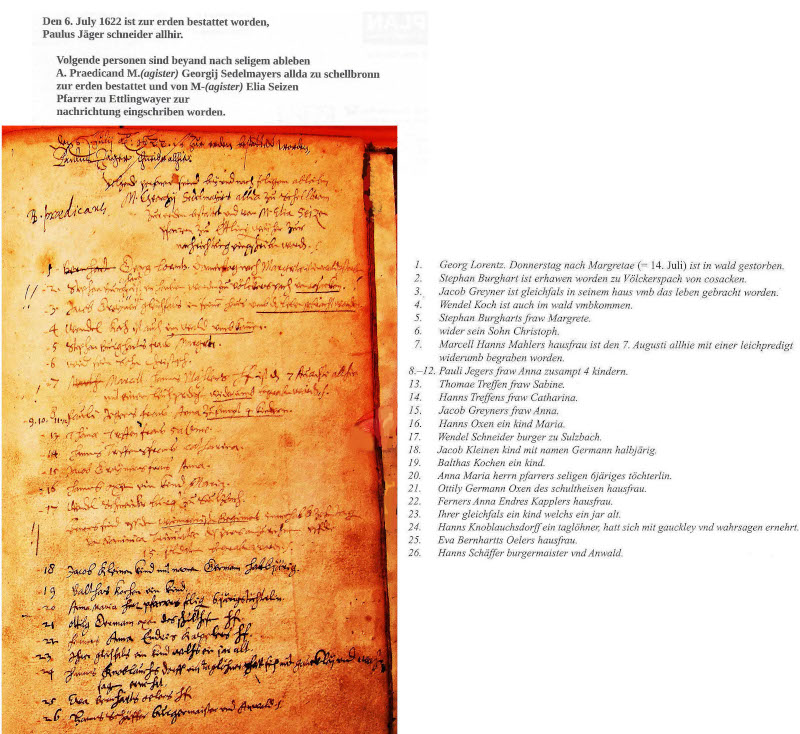

Markgraf Eduard Fortunat von Baden-Baden (1565-1600), war 1591 in einer Scheinhochzeit und 1593 in einer juristisch korrekten Eheschließung verheiratet mit der nicht standesgemäßen Maria von Eicken (1571-1636). Er gilt als schwarzes Schaf in der badischen Markgrafenfamilie, der während seiner Regierungszeit (1588-1594) sein Land an den Rand des finanziellen Ruins gebracht hatte. Kaiser Rudolf II. (1552-1612) ordnete eine Zwangsverwaltung an. Daraufhin okkupierte Ernst Friedrich (1560-1604), Markgraf von Baden-Durlach und Protestant, 1594 die katholische Markgrafschaft Baden-Baden. Sein Bruder Georg Friedrich, ein strammer Lutheraner, 1604-1622 Markgraf von Baden-Durlach und in praxi auch von Baden-Baden, führte die Reformation nach dem Tod des Okkupators auch in unserer Region ein. Inzwischen war der Dreißigjährige Krieg entbrannt. Das Reichskammergericht verhandelte bei katholischer Einflussnahme die Rechtmäßigkeit der Landnahme der Markgrafschaft Baden-Baden. Georg Friedrich befürchtete eine juristische Niederlage. Um die Unterstützung der protestantischen Union zu gewinnen, führte er Truppen gegen die katholischen Streitkräfte von Tilly. Am 6. Mai 1622 wurde Georg Friedrichs Heer bei Wimpfen jedoch völlig aufgerieben und die Reste flüchteten nach Süden. Nachsetzende der katholischen Liga angehörende Kroaten erreichten von Ettlingen aus Anfang Juli Schöllbronn und hausten dort bestialisch. Im Sterbebuch ist für den 6. Juli vom protestantischen Pfarrer Sedelmayer noch eine Beerdigung eingetragen. Danach folgt ein Text des Pastors Elias Seiz von Ettlingenweier, der die Tragik erzählt: „Volgende personen sind beyand nach seligem ableben Praedicand (Prediger, ein nicht studierter Theologe; geht auf die Lehre von Martin Luther zurück) M.(agister) Georgij Sedelmayers (wurde erschossen) allda zu schellbronn zur erden bestattet und von M.(agister) Elia Seizen Pfarrer zu Ettlingwayher zur nachrichtung eingeschriben worden“. Darunter sind 26 Personen aufgeführt, beginnend mit „Georg Lorentz (Hofbauer) . Donnerstag nach Margretae (14. Juli) ist in wald gestorben“ und endend mit „Hanns Schäffer burgermaister und Anwald“ (Fürsprecher, die ihre Klientel juristisch sowie auch bei außergerichtlichen Geschäften berieten).

Eintrag von Magister Elias Seiz, Pastor von Etlingenweier, im Totenbuch von Schölbron über die Geschehnisse nach dem 6. Juli 1622 im Dorf und seiner Umgebung. 1613 amtete in Schöllbronn als erster evangelischer Pfarrer Johann Bernhard Syndenus, der umgehend mit der Anlegung eines Kirchenbuchs begann. Auf diesen folgte zum Jahresende 1615 David Stockhauser, der die Pfarrmatrikel weiter führte, darin enthalten ein Verzeichnis der Kommunikanten an Weihnachten 1614. Angegeben sind lediglich der Pfarrer und seine zwei Mägde sowie der Messner mit Frau. Die zweite Aufzählung für Palmsonntag 1615 stellt bereits 21 Personen vor, darunter Matheis, Christophel und Anna, Kinder des Schultheißen German Ochs sowie Margaretha, Tochter des Georg, Sohn des vorgenannten offenbar verstorbenen Hofbauers Lorentzen Hansen. Sie hat an Mittfasten 1617 (Laetare = 5. März) den Witwer Hans Ochs geehelicht, dessen Frau am 29. September 1615 gestorben war. Am darauffolgenden Gründonnerstag waren es wieder 21 Gottesdienstbesucher, darunter Schultheiß German Ochs und seine Hausfrau Ottilga, Hofbauer Jerg Lorenz jun. und Ehefrau Katharina, Hofbauer Cloß (Klaus) Scherer und Ehefrau Agnes sowie Katharina geb. Weylandt, Cloßens Mutter. Am Gründonnerstag 1619 treffen wir weitere Mitglieder der Familie Scherer an, nämlich Cloßens Brüder Michel und seine Frau Ottilga sowie Hans und Ehefrau Barbara. Die Letzteren sind dreimal als Pate im Taufbuch von Schöllbronn zu finden, 1618 zusammen mit Schultheiß Germanus Ochs und seiner Tochter Anna. Der Besucherkreis an den drei Tagen scheint einer Systematik zu unterliegen: Am Palmsonntag gingen offensichtlich die Bürgerkinder, Knechte und Mägde zur Kommunion, die Bürger am Gründonnerstag und die dörfliche Oberschicht am Ostersonntag.

Markgraf Wilhelm (1593-1677) war nach dem Sieg Tillys bei Wimpfen 1622 wieder in das Regentenamt zur Sicherung der Markgrafschaft Baden-Baden für die katholische Liga eingesetzt worden. 1624 heiratete er die blutjunge Katharina Ursula von Hohenzollern- Hechingen (1610-1640). In nur 16 Ehejahren gebar sie 14 Kinder. 1650 schloss er mit Maria Magdalena von Oettingen (1619-1688) die zweite Ehe, aus der nochmals 5 Kinder hervorgingen. Wilhelms Eltern waren der Markgraf Eduard Fortunat, seit 1591 in einer Scheinehe verheiratet mit der nicht standesgemäßen Maria von (van) Eicken, Freiin von Riviere (1571-1636), 1593 dann in einer juristisch korrekten Eheschließung.

Markgraf Wilhelm von Baden-Baden (1593-1677)

Quelle: Wikipedia.org

Markgraf Eduard Fortunat von Baden-Baden (1565-1600)

Quelle: Wikipedia.org

Maia von Eicken, Freiin von Riviere (1571-1636)

Quelle: Wikipedia.org1631 belehnte Markgraf Wilhelm Catharina Lorenz geb. Weylandt verwitwete Scherer sowie ihren Sohn Cloß Scherer aus erster Ehe. Somit war das gesamte Hofgut noch etwa zwei Jahrzehnte lang in Händen der Familie Scherer. Vermutliche Nachfahren der Hofbauern Lorenz und Scherer tragen heute noch in Schöllbronn die Namen weiter.

Rimmelsbacher Hof-Südseite

Quelle:privatDie Zuordnung eines bestimmten Hofes auf die bisher genannten Besitzer wurde unterlassen, da dies mangels gesicherter Nachrichten nicht möglich war. Etwa ab der Mitte des 17. Jahrhunderts können die in den Akten genannten Lehensbauern mit ziemlicher Sicherheit auf den vier Lehenshöfen verortet werden.

Hof 1 und Hof 2

Um 1660 bewirtschaftete Jakob Jeseneck (1630 err.-1700 im 70. Lebensjahr) (weitere Schreibweisen des Nachnamens sind: Eiseger 1666, Esinger1667, Iseneck 1673, Jeseneck 1681, Istenacker 1705, Eisenecker 1722) mit seiner Hausfrau Anna und der ältesten Tochter Anna Maria den zu einem Lehen zusammengelegten Hof 1 und Hof 2. 1666 starb eine Tochter der Eheleute. 1667 gebar Anna die Söhne Jakob und 1673 Johann Martin. 1681 heiratete Tochter Anna Maria den Ochsentreiber Jakob Mirpell aus Bulach.

Sohn und Hoferbe Jakob Jeseneck (1667-1704) verehelichte sich 1692 mit Eva Lumpp, Tochter des Martin Lumpp von Bruchhausen. Als Mitglied des Schöllbronner Rates vertrat Jakob die Rimmelsbacher Einwohner. Die als mittleres Kind (1698-1723) getaufte Tochter Anna Maria gebar 1722 den unehelichen Sohn Johann Martin, der später noch eine tragische Rolle spielen sollte. Als Vater genannt wurde der aus Michelbach stammende Jakob Schnepf.

Am 15. Februar 1705 heiratete Jakob Nadler (1683 err.-1746 mit 63 Jahren) die wesentlich ältere Witwe Eva Jeseneck(1655 err.-1733 mit 78 Jahren). Eine spannende Episode in der Geschichte des Rimmelsbacher Hofs nahm seinen Lauf.

Jakob Nadler stammte aus Schifflingen in der Schweiz und hatte sich über diese Verehelichung in den Besitz der zwei Höfe gebracht. Als Hofbauer trat er 1713 mit der Errichtung eines Steinkreuzes auf. Es steht schräg gegenüber der Gaststätte an der Wegkreuzung Richtung Westen nach Sulzbach und Ettlingenweier, nach Norden Richtung Schluttenbach und Schöllbronn, nach Süden Richtung Völkersbach. Unter der Nische mit der Madonnenfigur und auf dem Sockel des spätbarocken Kruzifixes, eine bewegende Darstellung des Leidens Christi, liest man den lateinisch-deutschen Text JESU CHRISTO CRUCIFIXO SE SUOQUE AETERNUM DEVOVENT / JACOBUS NADLER EVA BARBARA NADLERIN REMELSBACHT DEN 21. SEPTEMBER ANO 1713 (Jesus Christus dem Gekreuzigten vertrauen sich und die seinen auf ewig an Jakobus Nadler und Eva Barbara Nadlerin, Rimmelsbach, den 21. September 1713).

1713 von Jakob und Eva Nadler gestiftetes Feldkreuz

Quelle: privatSpanischer Erbfolgekrieg (1701-1714)

König Karl II. von Spanien aus dem spanischen Habsburger Zweig verstarb 1700 ohne Hinterlassung eines Erben. Testamentarisch war Philipp von Anjou, Enkel Ludwigs XIV. als Alleinerbe bestimmt. Kaiser Leopold I. von Österreich erhob ebenfalls Ansprüche. So standen sich die Heere des Franzosenkönigs Ludwig XIV. und die Haager Große Allianz gegenüber. Darin hatten sich die Habsburgermonarchie, das Heilige Römische Reich sowie das Königreich England, Preußen und die Vereinigten Niederlande zusammengeschlossen. Anfang 18. Jahrhundert treffen wir Claude Louis Hector de Villars, Kommandeur eines Truppenkontingents, am Rhein. 1703 gelang ihm die Überquerung des Schwarzwaldes.1706 trieb er die Truppen des badichen Markgrafen über den Rhein zurück und 1708 durchbrach er die Bühl-Stollhofener Linie, musst sich dann aber nach Rastatt zurückziehen.

Im Verlauf dieser Gefecht raubte und brandschatzte die französische Soldadeska auch auf der Albtalplatte alles, was ihr in die Hände fiel. Dabei gingen die Lehensbriefe der Hofbauern verlustig, Nachweise der Rechte und Pflichten. In der rückläufigen wirtschaftlichen Entwicklung der Nachkriegszeit waren Geldnöte zu erwarten, eventuell drohte sogar ein Hofverkauf. Um damit zusammenhängende Rechtsgeschäfte vornehmen zu können, war die Vorlage von Lehensbriefen unabdingbar. Als Wortführer des „Underthänigst Trio gehorsambste Underthanen Jacob Nadler (Hof 1 und 2), Matheüß (Hof 4) und Hanß Conradt Wipfler (Hof 3) sambtlich Hoffbauern zu Rummelispach Ettlinger Ambts“ wandte sich Nadler 1715 mit einem Bittgesuch an die Markgräfin Sibylla Augusta, Regentin der Markgrafschaft Baden-Baden, um Kopien der wichtigen Besitznachweise. Diese wurden ihnen auch beschafft. Einige Jahre später traten wirtschaftliche Schwierigkeiten auf und Nadler sah sich gezwungen, einen der erheirateten Höfe zu veräußern. Zu dieser Zeit standen nach einem Schatzungszettel von 1719 in seinen Stallungen 2 Ochsen, 2 Stiere, 3 Kühe, 4 Anbindlinge (zur Aufzucht vorgesehenes Jungvieh) sowie 2 Schweine.

Marschall Claude Louis Hector de Villars

Quelle: Wikipedia.org

Wütende Soldateska

Quelle: Wikipedia.orgHof 1

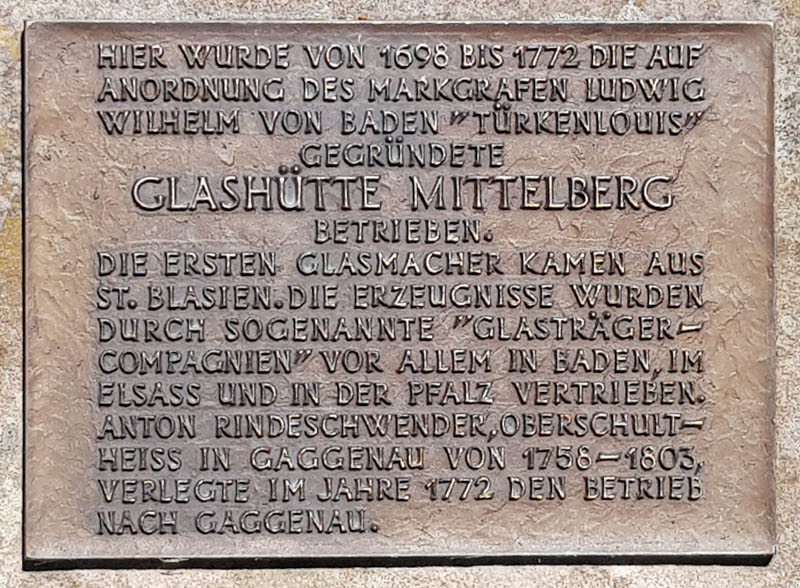

Im Dezember 1733 war der Leidensweg von Nadlers Ehefrau Eva zu Ende und sie musste den schmählichen Untergang des noch verbliebenen zweiten Hofes nicht mehr miterleben. 1742 berichtete Amtmann Wildt an die Hofkanzlei nach Rastatt, dass Jakob Nadler völlig überschuldet sei. Nebst weiteren Gläubigern fordere das Jesuitenkolleg in Ettlingen 234 fl und Jud Löb Seeligmann zu Karlsruhe 406 fl. Insgesamt seien 800 Gulden Verpflichtungen aufgelaufen. Nadler sei ein nichtsnutziger verschwenderischer Haushälter und der Trunksucht erlegen, so dass bei längerem Zuwarten der Hof in völligen Abgang geraten dürfte. Es habe sich aber der frauenalbische Bewerber Andreas Reichert aus Völkersbach mit Erlaubnis der Äbtissin zu Frauenalb angeboten, den Hof für 600 fl käuflich zu übernehmen und innerhalb von fünf Jahren die Schulden beim Jesuitenkolleg sowie dem Juden Seeligmann vollständig abzutragen, was bereits abgesprochen sei. Sodann wolle er die Rückstände bei der Herrschaft und die Verbindlichkeiten bei den weiteren Gläubigern bezahlen. Er habe vor, dem Nadlerschen Stiefenkel - jetzt tritt der illegitime Johann Martin wieder auf die Bühne - den Hof zu erhalten. Der Zwanzigjährige hatte mit unermüdlicher Arbeit den Hof am Laufen gehalten und hegte die Absicht, eine Tochter des Reichert (vermutlich dessen Tochter Elisabeth) zu ehelichen. Dieses Unterfangen wurde von Nadler erbittert torpediert, da er für sich noch eine Rente herausschlagen wollte. So brachte er die beiden Hofbauern Joseph und Johannes Wipfler in Vorschlag, die aber ablehnten, um dem boshaften und liederlichen Nadler nicht bei der Vertreibung des jungen Stiefenkels vom Hof Beihilfe zu leisten. Dann wurde auch noch der im Hause verwahrte Erblehensbrief angeblich entwendet. Der in Tatverdacht geratene junge Jeseneck wurde zwar streng examiniert, konnte aber nichts zur Aufklärung beitragen. Da „offerierte sich“ im September 1743 der Glas- und Hüttmeister Andreas Siegwarth (1707-1751) als Bewerber. Er war der Sohn des Michael Siegwart, der im Juli als dritter Glasmeister zu den Brüdern Johann und Peter Schmid gestoßen war, die im Mai einen Pachtvertrag mit dem Markgrafen für die neu auf dem Mittelberg gegründete Glashütte abgeschlossen hatten. Wie es in jener Zeit üblich war, erlernte Andreas den väterlichen Beruf. Im Juli 1736 fand in Völkersbach die Trauung mit der Witwe Maria Anna Schmid geb. Mahler, Tochter des Glasmachers Thomas Mahler und seiner Ehefrau Anna geb. Thoma statt.

Erinnerungstafel an die Glashüttenzeit

Quelle: privat

Baureste vom Jagdschloss, später Forsthaus

Quelle: privatDen Glasmeistern war der Weinausschank an Bewohner des Weilers Mittelberg erlaubt, wurde aber nicht so streng befolgt, und Nadler war ein häufiger Kneipengast auf dem Mittelberg. Vielleicht erhoffte sich der „Schankwirt“ Siegwarth, auf diese Weise die Zechforderungen gegen Nadler ausgleichen zu können, vielleicht ging er dem Halunken einfach nur auf den Leim, als er sein Kaufangebot von 1000 Gulden präsentierte. Die deutlich über dem Angebot des Reichert liegende Kaufsumme brachte die markgräfliche Verwaltung dazu, den Gutshof in Erwartung eines noch höheren Gebots zur Versteigerung zu bringen und Andreas Siegwarth erhielt mit seinem Höchstgebot von 2030 fl den Zuschlag.

Mit der Übernahme des Lehenshofes 1 hatte sich Andreas Siegwarth offenbar verhoben. Als Glasmeister am Schmelzofen stehen, als Hüttmeister die Glashütte verwalten sowie als Vorsteher des Weilers Mittelberg Verbindungsmann zum markgräflichen Hof in Rastatt zu sein und dann noch ohne tiefere landwirtschaftliche Kenntnisse einen Hof zu bewirtschaften, überstiegen anscheinend seine Möglichkeiten. 1747 suchte er beim Amtmann in Ettlingen um Erlaubnis zum Hofverkauf nach und gab zu erkennen, dass er einen Interessenten gefunden habe, der bereit wäre, 3100 fl zu bezahlen.

Dem kaufwilligen Seiler Philipp Grauß (1747-1753 Hofbauer) aus Königsbach hing das Übel an, ein Protestant aus dem Baden-Durlachischen zu sein. Markgraf Ludwig Georg Simpert von Baden-Baden dagegen gab sich als ein strenger Katholik. Sollte Grauß das Erblehen erhalten, dann mögen er und sein Weib Ottilia geb. Graff die katholische Religion annehmen und die Kinder darin erzogen werden. Vorher habe er sich aus der Durlachischen Leibeigenschaft zu lösen. 1751 hob Ottilia das auf ihrem Hofgut geborene Kind des in Völkersbach ansässigen Taglöhners Markus Wipfler und der Barbara geb. Schmitt von Burbach aus der Taufe, das den Namen Maria Ottilia erhielt.

Im Oktober tauchte die Meldung auf, dass der Erwerber des Gutes und seine Haushaltung angeblich in einem üblen Ruf stünden. Da der Hof nahe beim Wald läge, wäre allem herumvagabundierenden Gesindel gute Gelegenheit zum Unterschlupf gegeben, so dass die Schöllbronner bereits gebeten hätten, den Belehnungsakt nicht zu vollziehen und sie damit vor Gefährdung und Schaden zu bewahren. Inzwischen hatte Siegwarth 1500 Gulden bar auf die Hand bekommen und die Familie Grauß war auf dem Hof eingezogen, aber die badische Bürokratie verschleppte die Belehnung weiter. Siegwarth beschwerte sich beim Markgraf, man kannte sich ja persönlich. Den als Jägerlouis bekannten Markgrafen zog es ja öfters auf den Mittelberg, um seiner Jagdleidenschaft zu frönen. Da brachte Grauß beste Leumundszeugnisse vom Freiherrlich de St. Andréischen Amtmann sowie vom Gericht zu (Königsbach-)Stein bei. Nun stand dem Kontrakt nichts mehr im Wege. Verkäufer und Käufer des Gutes scheinen ein ungetrübtes Verhältnis gepflegt zu haben, denn im März 1747 wurden Andreas Siegwarth und seine Ehefrau Maria Anna bei der den Eheleuten Grauß geborenen Tochter Maria Anna Paten. Auf dem Hof erblickten noch zwei weitere Töchter das Licht der Welt.

Lehensbrief „...PhilippGrause und besagt desen Hausfrau ...“ Dem Hofbeständer Grauß erging es wie seinem Vorgänger Siegwarth. Er wusste zwar im Seilerhandwerk Bescheid, von der Landwirtschaft verstand er jedoch wenig. Im Herbst 1753 sah er sich gezwungen, den Lehnsherrn um die Veräußerungsgenehmigung anzugehen. In der Vorlage für den Markgrafen zur Verkaufszustimmung schreibt der Berichterstatter im November 1753 „...derselbe (Grauß) die außkunft dahin gibt daß der supplicirendte (bittende) hofbeständer den Ackherbau undt waß darzu befordterlich nicht wohl verstehe …“. Markgraf Ludwig Georg gab umgehend seine gnädigste Bewilligung zum Verkauf gegen Erlegung von 50 fl Laudemium (bei Veräußerung des Hofes anfallende Abgabe an den Lehnsherrn).

Der Hof kam für 3000 Gulden an Martin Johann Schoch (1710-1782) und seine Frau Katharina Fortenbacher (1718-1785) aus Hörden im Murgtal, Grafschaft Eberstein. Der Lehensbrief datierte vom14.11.1753. Der neue Lehensnehmer war der Sohn des Landmanns Johann Martin Schoch und Anna Barbara Bauer. Von den zehn Kindern der neuen Hofbesitzer waren fünf in Hörden geboren worden, wovon zumindest zwei dort auch starben. Martin Schoch kannte sich von Haus aus in der Ökonomie mit ertragsarmen Böden aus. Durch Bodenverbesserung gelang ihm die Erwirtschaftung eines Ertrags, der sowohl für die Daseinsvorsorge seiner zahlreichen Familie als auch die Rückzahlung des geschuldeten Kaufschillings (Kaufpreis) innerhalb von sieben Jahren von 3000 Gulden auf noch 300 Gulden ausreichte. Da nun Grauß diesen Restbetrag dringend benötigte, Schoch selbst weder Geld noch andere Güter als den Hof besaß, bat er darum, das Gut als Sicherheit für ein entsprechend hohes Darlehen beim Ettlinger Spital einsetzen zu dürfen. Auf Empfehlung des Ettlinger Amtmanns Dürfeldt wurde ihm „die gnädigste permission (Erlaubnis)“ gewährt.

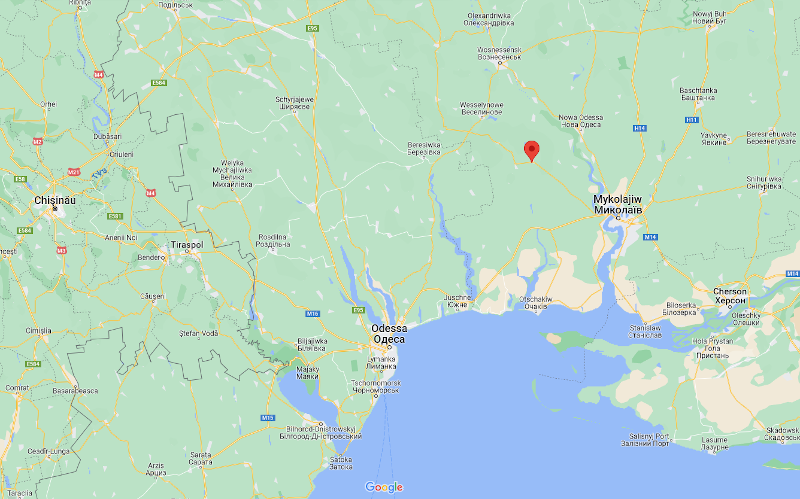

Das erste auf dem Rimmelsbacher Hof geborene Kind, Anna Maria, heiratete 1778 in Frauenalb den dortigen Sägmüller Balthasar Schlotter und in zweiter Ehe 1781 in Malsch Franz Jakob Siegwarth. Im Sommer 1782 starb Martin Johann Schoch und das Gut ging auf den ältesten Sohn Philipp Jakob Schoch (1749 Hörden–1818 Rimmelsbacher Hof) über, der sich um 1775 mit Katharina Neumayer (1747-1814) verehelichte, die aus Freiolsheim stammte. Aus dem Bund gingen neun Kinder hervor. Tochter Maria Anna vermählte sich 1817 mit Mathias Daum, Waisenrichter in Völkersbach. Sohn Philipp Jakob wanderte nach dem 1810 in der Ukraine gegründeten Karlsruhe aus, heute Stepove, gelegen in der Oblast (in etwa Provinz) und Rajon (in etwa Land-, Stadtkreis) Mykolajiw. Die Region liegt im Kampfgebiet des ukrainischen Verteidigungskriegs.

Karlsruhe in der Ukraine, Oblast und Rajon Mykolajiw

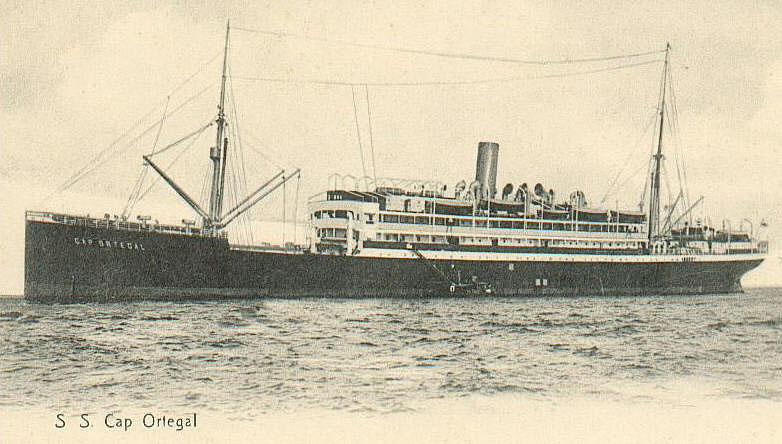

Quelle: Google mapsDen Enkel Ziriak zog es wiederum von Karlsruhe fort und mit dem Schiff „Prinz Wilhelm“ der Hamburg Süd-Reederei weiter nach Sheffield, das im Verwaltungsbezirk Stark in Nord-Dakota/USA liegt. Dort etablierte er sich als Stammvater der anhaltend blühenden amerikanischen Schoch-Linie.

SS „Cap Ortegal“, umbenannt in „Prinz Wilhelm“

Quelle: Wikipedia.orgIn die Hofbauernnachfolge trat der erstgeborene Sohn Franz Josef Schoch (1776-1835), der sich 1805 mit Anastasia Schnaible (1788-1856) aus Ottenau vermählte. 12 Kinder konnten namhaft gemacht werden, darunter Tochter Anastasia.1850 tat sie sich mit dem Soldaten, später als Bürger und Ackersmann in Schöllbronn geführten Anselm Wipfler zusammen. In die Ehe brachte sie einen illegitimen Sohn mit und gebar bis zum frühen Tod des Ehemanns im Jahre 1855 sechs weitere Kinder. 1860 verband sich Anastasia mit Leo Günter, Sohn des Sonnenwirts Markus Günter in Schöllbronn. Der Schneidergeselle war 26jährig im Jahr 1852 nach Nordamerika ausgewandert. Als sein Traum vom besseren Leben zerstoben war, kehrte er 1857 wieder in die Heimat zurück. Auf der Strecke geblieben war auch sein Glaube an die Kirche, was er mit dem Ausspruch manifestiert haben soll, er würde sich lieber an der Kirchentür aufknüpfen lassen als hineinzugehen. Er starb früh mit 38 Jahren und hinterließ neben seiner Ehefrau drei kleine Kinder.

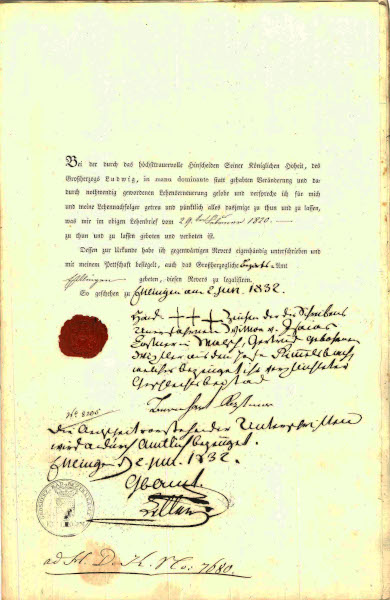

Im Februar 1820 wurde das Lehensverhältnis erneuert und mit einem gleichlautenden Revers, datierend vom März 1820, vom Lehensnehmer angenommen. Nachdem Großherzog Ludwig I. am 30. März 1830 verstorben war, stand 1832 eine Neubelehnung an.

Nach dem Lebensende des Hofbauern im Jahre 1835 übernahm der älteste Sohn, Karl Josef Schoch

(1806-nach 1865), das Kommando auf dem Hof. 1842 führte er Gertrud Heinzler (1810-1865) von Oberweier heim, deren Bruder Franz der erste Lehenshofbauer auf dem Rimmelsbacher Hof mit Namen Heinzler war. Eine weitere Schwester Magdalena vermählte sich 1858 mit Jakob Schoch, einem Bruder des Hofbauern.In einem hundertjährigen Reformprozess wurden die Bauern von altüberkommenen Herrschaftsrechten befreit, so auch von den Fesseln des Lehensrechts. Ein Lehen konnte nun allodifiziert, d. h. der Besitz des Lehens in ein Allod (Eigentum) umgewandelt werden, sofern dem Lehensherrn eine Entschädigung für die Aufgabe seiner Eigentumsrechte bezahlt wurde. Am 27. Juni 1845 verkaufte „ ...die Grossherzogliche Domaenenverwaltung Carlsruhe für und im Namen gnädigster Herrschaft in Gemäsheit Beschlußes Großherzoglicher Hofdomänenkammer in Carlsruhe ...“ an Joseph Schoch, die Rechte an seinem Viertel Anteil am Rimmelsbacher Hof um die Allodifikationssumme von 8.240 fl (nach eigenen Berechnungen der Deutschen Bundesbank wird der Kaufkraft eines Guldens im Jahre 1845 ein Wert von 20,6 € im Durchschnitt des Jahres 2022 zugemessen). Davon waren 7.900 fl für die Immobilien (Wohnhaus, Hofreite (zum Haus gehöriger Raum vor oder um das Haus) , Scheuer, Stallung, Garten und ein Stück Wiese, sowie die Äcker und Wiesen, zusammen etwa 9,3 Hektar zuzüglich etwa 1,1 Hektar mit den drei weiteren Erblehensbauern gemeinsame Feldwege) zu bezahlen. Dann waren beim Lehnsherrn noch abzulösen der jährliche Kanon, nämlich 1 fl 17 ½ kr(euzer) Geld sowie 30 kr für 3 Hühner und 802 Becher Hafer von zusammen 74 fl 33 kr, das Laudemium (vom Lehensbauer an den Lehensherrn abzuführende Steuer) von 15 fl 39 kr und die Heimfallhoffnung (das Erblehensrecht geht vor Ablauf der Vertragslaufzeit an den Erblehensherrn zurück) von 234 fl 18 kr, insgesamt 324 fl 30 kr.

Schochen-Hof, Anfang 20. Jahrh.

Quelle: privat

Schochen-Hof im Frühjahr 2023

Quelle: privatVon diesem ihren Verhältnissen angepassten Kaufangebot machten alle Hofbauern Gebrauch.1846 folgte die Ablösung des Rechts auf den Zehnten, das bei der katholischen Kirche Ettlingenweier lag.

Als Nächster erscheint Sohn Johann Schoch (1843-1927), seit 1868 verheiratet mit Thekla Daum (1849-1929) von Völkersbach, Tochter des Lammwirts Ignaz Daum. Die Eheleute haben gegenüber der Waldgaststätte Rimmelsbacher Hof 1901 einen Marienbildstock errichten lassen. Hochbetagt starb Johannes mit 84 Jahren und Thekla mit 80 Jahren.

Marienbildstock, 1901 gestiftet von den Eheleuten Johann Schoch und Thekla Daum

Quelle: privat1869 widerfuhr den Hofbauern ein folgenschweres Missgeschick. Die von ihnen bewirtschafteten und auf Völkersbacher Markung liegenden Gewanne Brunnäcker, Frohnäcker, Loch- und Tannwiesen wurden als zur Gemarkung Völkersbach gehörend anerkannt und damit umlagepflichtig. Sie hatten versäumt, bei dem von Völkersbach angestrengten Prozess termingerecht Widerspruch einzulegen, wobei offenbleibt, ob dieser überhaupt erfolgreich gewesen wäre.

Der Nachfolger Josef Schoch (1865-1939) holte sich 1898 seine Frau Bertha Daum (1876-1940) aus derselben Völkersbacher Familie wie sein Vater. Sie war die Tochter des Landwirts und Gemeinderatsmitglieds Mathias Daum, verheiratet mit Florentine Obert. 1881 hatte er für 2.800 Mark die Wirtschaft Zum Engel erworben. Nach dem Tod seiner Frau verehelichte er sich 1884 mit Aloisia Vielsäcker, Tochter des ersten Vielsäcker-Hofbauers namens Severin aus Burbach.

Gasthaus Engel, Anfang 20. Jahrh.

Quelle: privat

Gasthaus Engel, Zustand 2012, wurde abgerissen und neu bebaut.

Quelle: privatEs fanden sich noch weitere Möglichkeiten, die Einkünfte aus der Land- und Viehwirtschaft zu vermehren. Im Gegensatz zu den Bauern in den umliegenden Dörfern, denen meist nur Kühe für die landwirtschaftlichen Arbeiten zur Verfügung standen, hielten die Hofbauern für die schweren Acker- und Waldarbeiten Pferde. Die zogen auch im Wechsel unter den Hofbauern den Leichenwagen mit dem Sarg vom Sterbehaus zum Friedhof zur Beerdigung. Auch im Winter wurde mit einem eisenbeschlagenen dreieckigen Holzpflug, gezogen von Dreiergespannen, die Völkersbacher Straßen vom Schnee geräumt.

Sohn Johann Schoch (1899-1979) ließ sich 1932 mit Cäcilia Müllerleile (1905-1986) aus Schuttertal-Dörlinbach in Moosbronn trauen.

Nach der Verheiratung seines Sohnes Josef Schoch (*1937) mit Rita Huber (1939-2023) aus Lautenbach/Renchtal im Jahre 1966 übernahm dieser den Hof. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Klaus (* 1966), der Älteste der drei, nahm sich 1999 Annette Weiß zur Frau und trat schon vor einiger Zeit in die Fußstapfen seines Vaters. Für seine kleine Familie errichtete er ein neues Heim, so dass die Eltern aus ihrem gewohnten Umfeld nicht harausgerissen wurden. Einer seiner Neffen findet offenbar Gefallen an der Rolle eines Lebens auf dem Hof, und so kann die 269-jährige Geschichte des Schochen-Hofs einmal weitergeschrieben werden.

Hof 2

Um 1722 sah Jakob Nadler sich genötigt, eines seiner zwei Hofviertel zu veräußern und wurde mit Michel Axtmann handelseinig. Lore Ernst, Autorin der Chronik „Die Geschichte des Dorfes Malsch“, macht Moosbronn als Herkunftsort aus, was nicht zutreffen dürfte. In der Heimatgeschichte Moosbronn – Mittelberg des sorgfältig recherchierenden H.-J. Moser wird kein Axtmann aufgeführt. Dieser Käufer bemerkte anfänglich nicht, dass Nadler ihm einen Hof mit Scheune, Stall, Hausgarten und Bauplatz für ein Wohnhaus aufgeschwatzt hatte. So wollte er das Hofgut ohne Wohngebäude schnellstmöglich wieder loswerden und fand in Mathias Wipfler einen bereitwilligen Übernehmer. Mit ziemlicher Sicherheit ist er der Erblehensbauer Mathias vom Hof 4, was sich aus der Weiterverfolgung seines Familienzweiges erschließt.

Mathias Wipfler (1664-1729), zweiter Sohn von Georg, und der wiederum der erste mit Namen Wipfler als Lehensmann auf einem halben Hof (zwei Viertel), heiratete 1699 die Schluttenbacherin Katharina Günther (1665-1718). Durchaus möglich, dass Großfamilienpolitik den Ausschlag für den Erwerb eines dritten Hofviertels gab. Seinerzeit genoss die Sorge um das Wohlergehen der Angehörigen höchste Priorität. Den hinzugewonnenen Hof bewirtschafteten Mitglieder der Wipfler-Sippe und stellten die Daseinsvorsorge auf eine breitere Basis. Weitere Synergieeffekte ergaben sich aus der gegenseitigen Unterstützung mit Arbeitskraft und Gerätschaften, drohenden Gefahren begegnet man gemeinsam.

Gemarkungsplan Mittelberg von 1781-Ausschnitt: 1 Malscher Hof (Messmerhöfle), 2 Badischer Hof (Gasthaus Strauß), 3 Badischer Hof (Gasthaus Hirsch), 4 Ebersteiner Hof, 5 Kirche, 6 Malscher Hof (Hermeshöfle).

Quelle: Hans Jürgen Moser, „Moosbronn-Mittelberg, 2007“Johann Wipfler (1702-1778) bekam als ältester Sohn den in Rede stehenden Hof 2 als Erblehen. Im Herbst 1728 hatte er sich Gertrud Bullinger (1708-1761) von Moosbronn zur Frau ausgewählt und zog dorthin. Vor 1600 finden wir Gertruds Urahn, der von Südbayern gekommen sein soll, als Lehensbauer auf dem Ebersteiner Hof in Moosbronn. Sie war die Enkelin des Jakob Bullinger, Erbauer der 1683 eingeweihten Marienkapelle und Tochter des Michael, der die Einrichtung eines kleinen Friedhofs um die Kapelle durchsetzte.

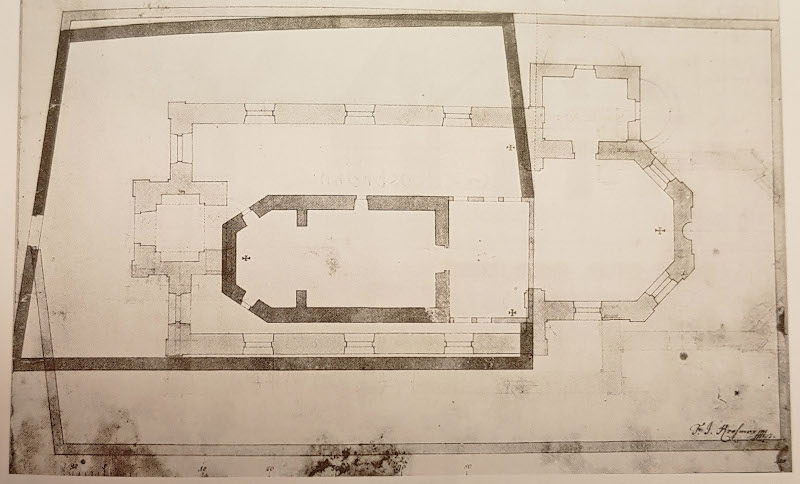

Grundriss der 1683 gebauten kleinen Kapelle mit Kirchhof, darunter gelegt den des 1746 begonnenen Kirchenbaus mit erweitertem Friedhof.

Quelle: Hans Jürgen Moser, „Moosbronn-Mittelberg, 2007Nach dem Tod von Johanns Vater trat er sein Erbe auf dem Rimmelsbacher Hof an. Der Eintrag vom 1. Mai 1752 im Ehebuch Schöllbronn für den jüngsten Sohn Jakob Wipfler und Maria Anna Lorentzin nennt den Vater Johann Wipfler als civis (Bürger) und scabinus (Schöffe) von Schöllbronn sowie villicus (Lehens-)Bauer) von Rimmelsbach.

Neun Kinder wurden in den Kirchenbüchern gefunden. Der erstgeborene Sohn heiratete nach Schöllbronn und blieb dort. Das Schicksal des Zweitgeborenen bleibt im Verborgenen, sodass der drittgeborene Johann Wipfler (1743-1781) mit dem Erblehen bedacht wurde. Im Februar 1767 hatte er mit Magdalena Daum (1746-?) aus Völkersbach den Lebensbund geschlossen. Sie gebar mindestens sieben Kinder. Beim frühen Tod ihres Mannes war Magdalena 35 Jahre alt und hatte sich um die Kinderschar zu kümmern. Ob sie eine zweite Ehe eingegangen, wann und wo sie gestorben ist, verhüllt der Nebel der Geschichte.

Den Hof übernahm Tochter Gertrud Wipfler (1773-1834), die 1803 Isaias Kastner (1774-1831) in Malsch geheiratet hatte, ein Abkömmling des um 1620 in den Ort gekommenen Wernher Kastner. Von Haus aus war Isaias Bäcker und Hirschwirt in dem vom Vater geerbten Gasthaus. An der 1785 eröffneten Militärchirurgischen Josephs-Akademie mit angeschlossenem Garnisonsspital in Wien schrieb er sich 1796 ein und wurde nach der Ausbildung als militärischer Unterarzt entlassen. 1805 ließ er sich in Malsch nieder. In der von Lore Ernst verfassten Malscher Dorfgeschichte schreibt sie über Isaias Kastner, „… ein kluger gebildeter Mann, der weit gereist und belesen war und bei dem die Herren von Ettlingen und Karlsruhe gerne einkehrten, weil sich ein Plauderstündchen mit ihm schon lohnte“.

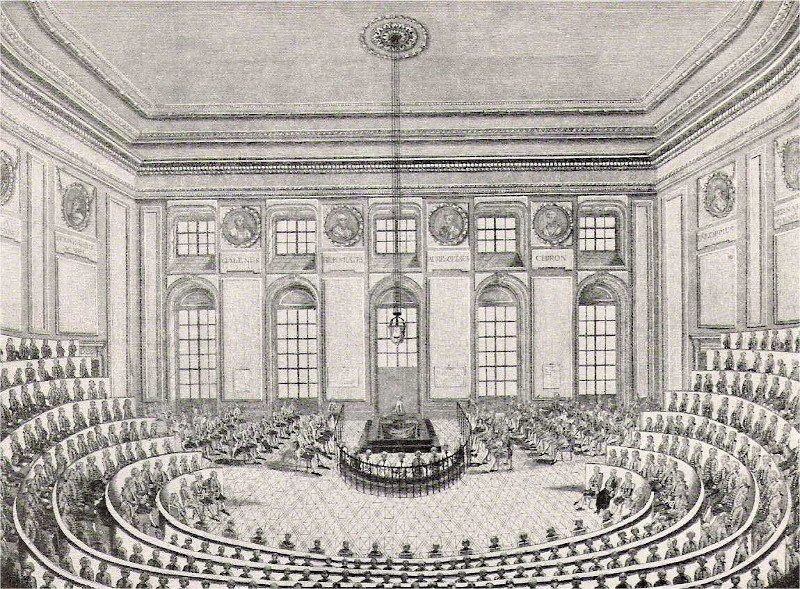

1784-Einweihung der Josepinischen Militärakademie der Chirurgie. Kolorierter Kupferstich von dem Kupferstecher Hieronymus Löschenkohl.

Quelle: Wikipedia.orgGroßherzog Ludwig I. von Baden war am 30. März 1830 verstorben und somit war eine Lehenserneuerung fällig, die erst am 02.06.1832, also nach dem Tod von Isaias im Mai 1831, vorgenommen wurde. Die Ehefrau als Erbin signierte den Revers mit „+ + +“, kommentiert mit der Anmerkung „Hand -+++ zeichen der des Schreibens unerfahrenen Wittwe v. Isaias Castner in Malsch, Gertrud gebohrenen Wipfler aus dem Hofe Rimmelsbach …“.

„Handzeichen der des Schreibens unerfahrenen Wittwe …. .“

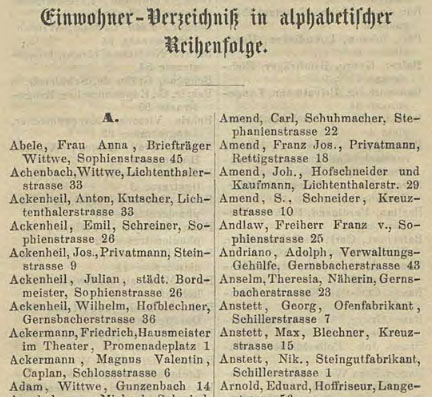

Quelle:GLAKAGertrud verschied im Mai 1834 und hinterließ den Kindern den Hof sowie das Hirschenwirtshaus in Malsch. Nachfolger als Erblehensträger und Hirschwirt war Sohn Valentin Kastner (1810-1879), der seit 1839 mit Engelberta Müller (1820-1855) von Malsch verbunden war. Zu ihm merkte Lore Ernst an, dass er wie der Vater die Bücher mehr liebte als die Rolle eines Lehensbauers und Wirts. So nahm er sich seinen Schwager Georg Anstett mit ins Boot, seit 1834 Ehemann seiner älteren Schwester Magdalena. Anstett stammte aus Baden-Baden, war dort Ofenfabrikant und wohnhaft in der Schillerstr. 7, gelegen in einer feinen Wohngegend an der Oos. Als „Vorträger“ regelte er die mit dem Lehenshof im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten bei den Behörden.

Adressbuch Baden-B. 1867-Einwohnerverzeichnis, Georg Anstett

Quelle:Stadtarchiv Baden-Baden, Adressbücher

Adressbuch Baden-B. 1867-Branchenverzeichnis, Georg Anstett, Ofenfabrikant

Quelle:Stadtarchiv Baden-Baden, AdressbücherUm sich wieder den eigenen Dingen zuwenden zu können, suchten Kastner und Anstett für den Erblehenshof einen Käufer. Mit lehensherrlichem Konsens vom 1. Oktober 1839 veräußerten sie das Gut an

Michael Huber (1804-?) von Ramsbach (Oppenau). Der Eigentumswechsel wurde im November 1840 im Schöllbronner Protokollbuch eingetragen und der Lehensrevers im März 1841 von Huber unterzeichnet. Am 27.06.1845 kaufte Huber von der Großherzoglichen Domänenverwaltung Carlsruhe, die vom Großherzog als Grundherr mit der Veräußerung der Lehenshöfe beauftragt war, die Rechte an seinem Viertel Anteil am Rimmelsbacher Hof für die Allodifikationssumme von 6.011 fl. Dafür bekam er etwa 9,7 Hektar Land einschließlich Hofgebäude zuzüglich einer Fläche für gemeinsame Wege von ca. 1,1 Hektar. Von den 6.011 fl fielen 5.700 fl für die Immobilien an. Der jährliche Kanon von 74 fl 33 kr, bestehend aus 1 fl 17 ½ kr Geld sowie 30 kr für 3 Hühner und 802 Becher Hafer, das Laudemium von 14 fl 51 kr und die Heimfallhoffnung in Höhe von 222 fl 19 kr summierten sich auf 311 fl.

Die Voraussetzungen, um mit den widrigen Rahmenbedingungen zur Führung eines an diesem Standort gelegenen und ausreichend Ertrag abwerfenden Hofs zurechtzukommen, fehlten offenbar Michael Huber und seiner im Februar 1839 angetrauten Ehefrau Franziska Zerrer aus Lautenbach (Ortenau). Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Eigentumserwerb dürften ihnen über den Kopf gewachsen sein und so gaben sie das Hofgut wieder ab.

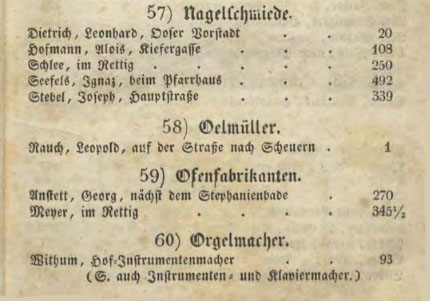

Auch Florian Bullinger (1819-1886) aus Malsch hatte bestimmt die Absicht, seine drei Jahre zuvor geehelichte Frau Theresia Weißhaupt (1822-1877), ebenfalls aus Malsch, in ein eigenes Heim zu führen und erwarb 1846 von den Eheleuten Huber für 6.500 Gulden den Hof. Den Zehntablösungsvertrag zwischen der Pfarrei Ettlingenweier und den Hofbauern vom 23.05.1846 unterzeichnete schon der neue Eigentümer. Im September 1854 fiel der Hof den Flammen zum Opfer. Fast die gesamten Fahrnisse (bewegliches Vermögen = Mobilien im Gegensatz zu Immobilien) und die Ernte von 200 Malter Früchten sowie 300 Zentner Heu und Öhmd gingen im Feuer unter. Für einen Wiederaufbau wurden 2.995 fl ermittelt, denen eine Brandentschädigung von 960 fl gegenüberstanden. Daneben war noch die Resthypotheke von 5.000 fl aus dem Erwerb des Guts zu bedienen. Zur Unterstützung der hoffnungslos überschuldeten Geschädigten ordnete das Oberamt Ettlingen für seine Bürger eine Sammelkampagne an.

Der Hof des Florian Bullinger vom Rimmelsbacher Hof brannte im September 1854 ab.

Quelle: Deutsche Digitale Bibliothek-Durlacher Wochenblatt vom 27.02.1855Nach Dispens wegen Blutsverwandtschaft 3. Grades schloss Florians Sohn Isidor Bullinger (1846-1887) mit Paulina Daum (1855-1919) von Völkersbach 1876 in Moosbronn den Ehebund. Vermutlich hat ihm der Vater zu dem Zeitpunkt das Gut übergeben zu einem Kaufschilling von 12.857 Mark. Nach dem frühen Tod des Ehemannes konnte Paulina mit ihren drei kleinen Söhnen, der älteste war zehn Jahre alt, das Gut nicht lange halten und zog einen Schlussstrich unter das Kapitel Bäuerin. Vom gesamten Erbe behielt ein eingesetzter Gegenvormund für die Kinder ein Ausgleichsgeld von 2.510 Mark zurück.

Wilhelm Cramer von Durlach-Aue hatte 1890 den Hof für 13.500 Mark erworben und bereits 1896 wieder mit Verlust abgestoßen. Cramer kam zwar aus einem bäuerlichen Umfeld, was aber keine Garantie dafür bot, ein Gut profitabel zu bewirtschaften. Vielleicht war ihm auch die Landwirtschaft zu lästig und er verdingte sich lieber in der aufstrebenden Industrie.

Ignaz Ochs (1860-1933) stammte aus der Schöllbronner Landwirtsfamilie Michael Ochs und Franziska Lumpp. 1892 hatte Ignaz das dreiundzwanzigjährige Bauernmädchen Luise Lauinger (1869-1922), ebenfalls aus Schöllbronn, zu seiner Ehefrau gemacht. Sie brachte 13 Kinder zur Welt. 1896 kaufte er Cramer für 10.500 Mark das Gehöft ab, obwohl ihm bekannt war, dass die nährstoffarmen Böden geringe Erträge erzielen würden. Sicherlich wollte er sich nicht in die Knechtschaft der Ettlinger Fabriken begeben, wie es vielen Menschen seiner sozialen Schicht erging. Finanziert wurde der Kauf mit einem bei der Rheinischen Hypothekenbank Mannheim aufgenommenen Darlehen in Höhe von 8.900 Mark.

Den Hof übernahm Sohn Titus Ochs (1904-1986), verheiratet mit Justine Schneider (1898-1990) aus Oberharmersbach, die ihm sechs Kinder schenkte.

Familie Titus Ochs v. l.: Luise, Berta, Mutter Justine, Irma, Martha

Quelle: privat

95. Geburtstag von Justine Ochs (08.11.1988)

Quelle: Jahresrückblick Malsch 1988Nach dem II. Weltkrieg empfanden die Menschen ihre Lebensumstände als äußerst kümmerlich. So suchte auch Titus nach Möglichkeiten, seine Verhältnisse etwas zu verbessern. Der Karlsruher Geschäftsmann Carl Schöpf ließ am im Jahr 1929 angelegten Richard-Massinger-Weg (Höhenweg Ettlingen-Mahlberg) auf halber Strecke an der nordwestlichen Waldecke eine Rasthütte erstellen. Hier stoßen die Grenzen der damals noch selbständigen Gemeinden Oberweier, Sulzbach und Völkersbach zusammen. Sah nun Titus von seinem Haus aus, dass Wanderer an der Hütte eingetroffen waren, trug er flugs Flaschenbier hoch, das ihm die durstigen Gäste gerne abkauften. Das Geschäft lohnte sich und da ihm der Weg vom Haus zur Hütte, beladen mit seinen Handelswaren, zu beschwerlich war, baute er in unmittelbarer Nähe des Rastplatzes einen kleinen Keller, der die Getränke kühl hielt. Sein Unternehmen stabilisierte sich und so begann er, an der Wegspinne Schöllbronn/Schluttenbach, Oberweier/Sulzbach und Völkersbach ein Haus zu errichten. Im Erdgeschoss fand eine Gaststätte ihren Platz und im Obergeschoss eine Wohnung eingerichtet.

Als es Titus mit Hof und Gaststätte zu viel wurde, übernahm seine Tochter Luise verheiratete Eisele den Betrieb. Um 1975 hat dann sein einziger Sohn Herbert, der nach Busenbach geheiratet hatte, das Lokal übernommen. Der Zuspruch der Gäste war so gut geworden, dass ein Um- und Erweiterungsbau notwendig wurde. 1979/80 konnte das herausgeputzte Domizil, wie wir es heute kennen, eröffnet werden. Titus starb 1986 mit 82 Jahren, und seine Frau Justine mit 91 Jahren. Im Frühjahr 1995 übergab Herbert die Wirtschaft einem Pächter. In den Folgejahren trat mehrmals ein Pächterwechsel ein.

Das Gaststättengelände wechselte 2021 zu einer Investorengruppe um Bernd Gnann, dem Betreiber des Kammertheaters und verschiedener Gaststätten in Karlsruhe und anderswo. Der jählings erfolgte Vorstoß zur Umgestaltung der Hofidylle in einen Rummelplatz stieß auf heftigen Widerstand. Der Anschlag auf die unter Naturschutz stehende Landschaft konnte von den Hofbewohnern, der Gemeinde Malsch sowie der regionalen Bevölkerung und dem Landratsamt abgewehrt werden.

Links Ochsen- heute Borho-Hof, rechts Schochenhof mit Alt- und Neubau (Stand 05/2022)

Quelle: privatGegen Ende der 70er Jahre erwarb das Zahnarztehepaar Dr. Klaus Borho und Dr. Astrid Borho geb. Herrel aus Durlach von der Eigentümergemeinschaft Ochs einen großen Teil des Landguts mit der alten Hofstätte. Nach Abriss der Baulichkeiten entstand ein stattliches Anwesen mit Wohnhaus und Ökonomiegebäuden, das 1982 die Schafliebhaber mit ihren vier Kindern bezogen.

Hof 3

In einem Fragment des Völkersbacher Taufbuchs von 1599 ist zu lesen: „Den 18 Juliy Stopfel Wipfler und seiner Haußfrauen Catharina einen son Matthis getaufft: Ist gevatter gewesen Hans Michel Vogel Bürger zu Völckersbach“. Als Ersterwähnung des Namens Wipfler in den Kirchenbüchern von Schöllbronn finden wir im Ehebuch 1623 den Eintrag „7. Maiy. Germanus Wipfler filius Christophori Wipffler ex Völckersbach & Veronica filia Georgi Schneider praetoris in Purbach“. Im Taufbuch Schöllbronn sind für das Ehepaar drei Kinder mit den Geburtsjahren 1624, 1629 und 1630 vermerkt.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg, etwa um 1660, trieb Georg Wipfler (um 1635-?) und seine Hausfrau Anna die zweite Hälfte (zwei Viertel = Hof 3 und 4)) des Rimmelsbacher Hofes um. Das Geburtsjahr von Georg fällt vermutlich in die Periode des Dreißigjährigen Krieges, in der unendlich viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Oft flohen die Verbliebenen aus ihren Behausungen in sicherere Orte oder in die Wälder. Das rohe Kriegsvolk verbrannte die Häuser, die Äcker verwahrlosten und verbuschten. War der Pfarrer heil aus dem Exil zurückgekehrt, unterblieben häufig aus den verschiedensten Gründen Einträge von während der Flucht eingetretenen Personenstandsfällen. So ist es durchaus möglich, dass Georg ein nicht in den Matrikeln dokumentierter Sohn von Germanus war und auf der Suche nach einer eigenen Existenz nach dem unweit gelegenen Rimmelsbacher Hof auswich. Denkbar ist auch, dass ein Enkel des Stopfel Wipfler aus Völkersbach sein Auskommen als Lehensbauer auf dem Rimmelsbacher Hof fand.

Anna kam mindestens mit acht Kindern nieder. Für den ältesten Abkömmling konnte aufgrund des im Totenbuch angegebenen Alters von circa 84 Jahren das Geburtsjahr 1661 errechnet werden. Die weiteren sieben finden sich im Taufbuch Schöllbronn.

Vom Wipflerschen halben Rimmelsbacher Hof ging das 3. Viertel auf Johann Konrad Wipfler (1668-1734) über. Um 1700 feierte er mit Katharina Gailfuß (1679 err.-1733) Hochzeit. Sie stammte wohl aus Waldprechtsweier, denn Konrads Schwester Katharina vermählte sich 1701 mit Johann Gailfuß, Sohn des Johann aus Waldprechtsweier.

1715 erbaten die drei Lehensbauern Johann Konrad Wipfler, sein Bruder Mathias sowie Jakob Nadler von der Markgräfin Sibylla Augusta Kopien der im Spanischen Erbfolgekrieg untergegangenen Urkunden, in denen die Rechte und Privilegien als auch die Pflichten der Erblehensnehmer festgeschrieben waren.

Gemäß den Gepflogenheiten nahm Johann Georg Wipfler sen. (1701-1736) nach dem Tode des Vaters den landwirtschaftlichen Betrieb als Lehen in Besitz. Einige Monate zuvor hatte er mit Martina Daum (1715-1742), Tochter des Johann Georg und der Eva geb. Grafenecker aus Völkersbach, die Ringe gewechselt. Schon nach zwei Jahren starb er im Alter von 35 Jahren und ließ den einjährigen Sohn Johann Georg zurück. Da auch weibliche Familienmitglieder, Lehensfähigkeit vorausgesetzt, mit dem Erbhof belehnt werden konnten, ließ sich die Witwe belehnen, um das Anwesen für den Sohn zu erhalten.

Den von der Ökonomie abverlangten Aufgaben war die junge Frau nicht gewachsen. Martina tat sich im Sommer 1736 mit Mathias Günther (1705-1752) zusammen. Aber auch sie musste im Alter von nur 27 Jahren ihre nunmehr drei kleinen Kinder zurücklassen. Eine pragmatische Lösung musste her, die den Kleinen eine Mutter bescherte und den Vater als Lehensbauer und Ernährer der Familie nicht gefährdete. Zwei Monate nach der Beerdigung nahm er Anna Maria Daum (1708-1751), die Schwester seiner verstorbenen Frau, als Haus-(Ehe-)frau, mit der er sieben Kinder zeugte. Fünf Monate nach dem Hinscheiden seiner zweiten Frau entschlief auch Mathias.

Zum Todeszeitpunkt von Mathias Günther hatte Johann Georg Wipfler jun. (1735-?) die Lehensmündigkeit noch nicht erreicht, die in Ausnahmefällen auch herabgesetzt werden konnte. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, ihm bis zum juristisch möglichen Erbantritt einen Vormund zur Seite zu stellen, was vermutlich auch geschah. Im Januar 1761 holte er sich Maria Anna Abend (1741-1813) als Ehefrau ins Haus. Sie war die Tochter des Engelwirts und Schöffen Ulrich Abend in Völkersbach und der Salome Wagner. Beim Taufeintrag des 1762 geborenen ersten Kindes ist als Beruf des Vaters accola (Landmann) vermerkt. Jahre später vertrat er als Schöffe den Rimmelsbacher Hof in Schöllbronn und erst 1778 im Taufbucheintrag für den Sohn Anton wird Johann Georg jun. als villicus (Gutspächter, Lehensmann) bezeichnet. Wann Johann Georg gestorben ist, konnte nicht festgestellt werden. In seiner Familie fand sich zu dem Zeitpunkt kein Nachfolger für das Hofgut.

Thomas Wipfler (1753-?) rückte als Platzhalter nach, ein neuer Bruch in der direkten Erbfolge. Seine Eltern waren Jakob Wipfler und Maria Anna Lorenz aus Schluttenbach. Die Großeltern sind uns vom Hof 2 bekannt, Johann Wipfler und Gertrud Bullinger. Der Urgroßvater von Thomas und der Großvater des Johann Georg jun. waren Söhne des ersten Wipfler-Lehenshofbauern. Demnach war Thomas der Neffe von Johann Georg jun. In Waldprechtsweier fand er mit Margaretha Kohm (um 1755-?) seine Liebe, die er 1779 heimführte. Dorthin bestanden schon seit vielen Jahren verwandtschaftliche Beziehungen. Die Partner eines Urgroßonkels und einer Urgroßtante Wipfler stammten aus dem nämlichen Dorf.

Im Frühjahr 1806 richtete Thomas Wipfler die schriftliche Bitte an das Oberamt und die Amtskellerei Ettlingen, den 4.Teil an dem Herrschaftlichen Erblehenshofgut, bestehend aus 20 Morgen Ackerland, 3 Morgen Gärten und 7 Morgen Wiesen, verkaufen zu dürfen. Krankheitshalber käme er den Feldgeschäften nicht mehr so nach wie es erforderlich wäre. Er sähe sich daher zur Versilberung genötigt. „Da dieser Antheil wieder beisammen bleibt und keine Zerstückelung eintritt …“ erhielt er gegen Entrichtung des Laudemiums von 2 % des Immobilienwertes (Abgabe bei Besitzwechsel durch Erbe, Kauf oder Tausch) rasch die lehensherrliche Erlaubnis dazu. Die Bedingungen über die Beschaffenheit des Verkaufsobjekts, die schnelle Einwilligung und die Aufforderung, den Käufer zu veranlassen, „...um die Aufnahme in das Erblehen bittlich dahier einzukommen“, lassen darauf schließen, dass dem Amt der vorgesehene Käufer bekannt und willkommen war.

Zum neuen Erblehensbauer wurde Franz Josef Wipfler (1768-1813), Sohn des Johann Georg Wipfler jun. Er war als junger Bursche auf den Metzlinschwander Hof gezogen. Zwei Maier (Gutsverwalter) bewirtschafteten das in zwei Teilflächen getrennte Hofgut des Klosters Frauenalb, von dem sich der Wald inzwischen einen großen Teil wieder zurückgeholt hatte. Darunter war die Familie Merz aus dem Klosterdorf Sulzbach im Murgtal. Benedikt Merz, bereits auf dem Metzlinschwander Hof geboren, besetzte nach seiner Hochzeit mit Franziska Jäger aus Frauenalb 1770 das vom Vater übernommene Maieramt. Bei ihm hatte er Arbeit gefunden. 1787 verlieh das Kloster dem Benedikt noch die Konzession zum Asche sammeln und Pottasche sieden. Unter ihren sechs Kindern war auch die Maria Anna Agnes Merz (1774-1814) zu finden, die es dem jungen Burschen Franz Josef angetan hatte und so wurde 1794 Hochzeit gehalten.

Metzlinschwander Hof

Quelle: privatEnde 1796 liefen die von Benedikt Merz mit dem Kloster geschlossenen Verträge aus. Alle damit verbundenen Rechte und Pflichten und weiteres Land sowie die Hofschäferei gingen auf Jakob Imberi über, der seit 1777 für 20 Jahre Pächter des Gertrudenhofs gewesen war. An seinen Schwiegersohn Joseph Daum von Schielberg verpachtete das Kloster den Gertrudenhof weiter.

1739 hatte sich Samuel Burckhardt, Bankier aus Basel, bei den das Albtal Innehabenden anheischig gemacht, die Alb und ihre Nebenbäche floßbar auszubauen und Holzlieferungsverträge, vorab Brennholz für die Höfe in Ettlingen und Karlsruhe, abzuschließen. Für die Leitung und Überwachung des Floßbetriebes nahm er Lorenz Braxmeier unter Vertrag und Imberi wiederum fand als Schwiegersohn Braxmeiers eine weitere lukrative Beschäftigung. 1747 erhielt Braxmeier vom Kloster die Genehmigung, unterhalb des Abteigebäudes ein Wohnhaus zu errichten. Ein Dankeschön für das gute Zusammenarbeiten im Floßgeschäft? Der Mann aus einfachen Verhältnissen scheint ein wendiger Netzwerker gewesen zu sein.

Die Merzens mussten nach der Verpachtung an Imberi vom Metzlinschwander Hof abziehen, Franz Josef Wipfler zog in seinen Heimatort zurück und widmete sich einige Jahre später seinen Pflichten als Lehenshofbauer.

Der Erstgeborene beerbte den Vater. Josef Wipfler (1798 err.-1874) freite 1820 Theresia Gerber (1800-1862), Tochter des Schöllbronner Försters Philipp Jakob Gerber. Dessen Vater Johann Jakob war als ebersteinischer Förster nach Schöllbronn geschickt worden. In seinem Haus betrieb Philipp Jakob mit herrschaftlicher Genehmigung auch eine Wirtschaft. Theresias ältester Bruder Franz Anton war in Michelbach als Jäger angestellt, später dann als Förster. Dessen Sohn Bernhard hatte als Jägerbursche begonnen und übernahm das väterliche Amt als Revierförster. Ihre Mutter Maria Anna entstammte dem Müllergeschlecht Lenz, das im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts auf der Schöllbronner Mühle im Moosalbtal aufzog und bis ins 20. Jahrhundert fast ununterbrochen ihr Gewerbe als Mahl-, Öl- und Sägemüller ausübte

Jägerhaus in Schöllbronn (12-2023)

Quelle: privat

Schöllbronner Mühle (um 1960)

Quelle: Heimatverein Völkersbach e. V.Für Josef Wipfler war es eine ereignisreiche Zeit. 1821 erfolgte eine Erneuerung des Lehensverhältnisses. 1831 stand eine durch den Tod des Großherzogs Ludwig I. vom Amtsnachfolger durchzuführende Neubelehnung an, die unter Großherzog Leopold vorgenommen wurde. Als Beistand in der wirtschaftlichen Not der Bauern ermöglichte der Staat durch Validisierungsbemühungen zu beweisen, dass die Ablösung des auf dem bäuerlichen Grundeigentum ruhenden grundherrlichen Ballastes dazu führen würde, den Landmann wieder zu einem frei am Wirtschaftsgeschehen teilhabenden Partner und Impulsgeber zu formen. Am Ende führten die Überlegungen zum Beispiel zu einem Kaufangebot der Großherzoglichen Domänenverwaltung an Josef Wipfler für sein Anteilsviertel von etwa 11,3 Hektar zuzüglich 1,1 Hektar gemeinsame Feldwege, das er mit Kaufbrief vom 27. Juni 1845 annahm. Für den Hof musste er 8.700 fl bezahlen. Dazu kamen noch Ablösebeträge für herrschaftliche Rechte. Der jährliche Kanon wurde mit 74 fl 33 kr berechnet, bestehend aus 1 fl 17 ½ kr Geld, 30 kr für 3 Hühner, 802 Becher Hafer, das Laudemium mit 17 fl 15 kr und die Heimfallhoffnung mit 258 fl 15 kr, zusammen350 fl 3 kr. Somit ergab sich eine Endabrechnung von 9.050 fl 3 kr. Dem Landmann standen solche Beträge zur Bezahlung des Kaufpreises nicht zur Verfügung, er musste neue Schulden machen, die auf dem Hof abgesichert wurden Hier bestand zumindest die Möglichkeit, sich irgendwann des Schuldenjochs zu entledigen.

Nach wie vor standen den vier Hofbauern jährlich 14 Klafter Holz (das Klafter ist ein altes Maß für gestapeltes Holz und entspricht meist drei Raummetern) aus den Waldungen des früheren Ettlingenweierer Stabes zu. Bei der Waldaufteilung 1829 erhielt Schluttenbach einen höheren Anteil am Stabswald zur Befriedigung des Anspruchs der Hofbauern. Die Streitereien über die existenziell wichtige Waldnutzung dauerten weiter an. Der ständigen Klagerei überdrüssig, setzte der Forst gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts dem ein Ende. Er schnitt aus dem Schluttenbacher Wald 32 Morgen Hochwald als gemeinsames Eigentum (Genossenschaftswald) der Hofbauern mit unterschiedlichen ideellen Beteiligungsanteilen.

Dem Ehepaar waren sechs gemeinsame Kinder geboren worden. Alle drei Söhne starben in jungem Alter, so dass das Erbe auf die jüngste Tochter Theresia Wipfler (1832-1897) überging. 1852 nahm sie sich Franz Heinzler (1828-?) von Oberweier zum Mann. Sein Vater Johann Heinzler war von 1823-1836 Vogt (Gemeindevorsteher) im Ort. Drei weitere seiner Kinder zog es ebenfalls auf den Berg, nämlich Gertrud, die sich 1852 mit dem Hofbauer Josef Schoch zusammenfand. 1845 nahm sich Eduard Hennhöfer aus Völkersbach Theresia Heinzler zur Frau und letztendlich 1858 die Magdalena Heinzler den Jakob Schoch. Josef und Jakob waren Söhne des Hofbauern Franz Josef Schoch und Anastasia Schnaible aus Ottenau.

Aus der Ehe Wipfler/Heinzler gingen fünf Söhne und sieben Töchter hervor, von denen je vier im Kindesalter starben. Sohn Josef stieg zum Hofbauer auf.

Josef Heinzler (1857-1932) verehelichte sich 1885 mit Josefina Werner (1864-1944), Tochter des Malscher Nagelschmieds Theobald und der Elisabeth Ihli. Mit der Familiengründung ging der für den Kaufschilling (Kaufpreis) von 12.000 Mark zu Gunsten des Gläubigers und Vaters Franz Heinzler belastete Hof auf ihn über. In den ersten 24 Jahren ihres langen Ehelebens erblickten 12 Kinder das Licht der Welt. Der älteste Sohn Franz Josef, verheiratet mit Johanna Kühner von der Weimersmühle, sowie ihr Bruder Emil Kühner, verheiratet mit Johanna Heinzler vom Rimmelsbacher Hof, wurden 1942/1943 mangels ausreichender Verdachtsgründe von der Anklage des Vergehens nach § 1 der Kriegswirtschaftsverordnung vom 04.09.1939 - Schwarzschlachtung sowie Beiseiteschaffung lebenswichtiger Erzeugnisse - vor einem Sondergericht in Mannheim freigesprochen.

Heinzler-Hof, v. l. Johanna, Josef sen., Josef jun., August, N. N., Josefina geb. Werner (nach 1912)

Quelle: privat

Heinzler-Hof (03-2020)

Quelle: privatDer Vater übertrug das Gut auf den Sohn Josef Heinzler (1900-1966) Der hatte sich 1936 mit Rosa Fütterer aus Malsch verbunden.

Als Nachfolger rückte Josef Heinzler (1940-2010) zusammen mit seiner Frau Aloisia Maier (1944-2005) nach. Sie stammte aus Winklers in Kärnten/Österreich. Im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts erwarb Josef von den Vielsäcker-Erben deren 4. Hof. Der ursprünglich halbe Rimmelsbacher Lehenshof, aufgeteilt in die Höfe 3 und 4, erblühte wieder zu seiner alten Größe. Damit war auch die Möglichkeit eröffnet, die betriebene Fleckviehhaltung auszuweiten sowie Grün- und Fruchtfutter zu produzieren. Die weithin bekannte völkersbacher Metzgerei deckte lange Jahre mit qualitätvollem Vieh vom Heinzlerhof einen Teil seines Fleischbedarfs ab.

Aus der ehelichen Verbindung von Josef und Aloisia gingen zwei Töchter und der Sohn Bernhard Heinzler hervor, der heute beide Anwesen bewirtschaftet. Er renovierte und modernisierte die Vielsäckersche Hofanlage, die er dann auch selbst bezog. Das elterliche Anwesen beherbergt Pensionspferde.

Hof 4

Bildete zusammen mit dem Hof 3 den von Georg Wipfler und Ehefrau Anna bestellten zweiten halben Rimmelsbacher Hof.

In die Nachfolge als Lehensbauer auf Hof 4 traten der uns vom Hof 2 bekannte Mathias Wipfler (1664-1729) und seine Hausfrau Katharina Günther (1665-1718) von Schluttenbach. Er war neben seinem Bruder Johann Konrad Mitunterzeichner des von Jakob Nadler an Markgräfin Sibylla Augusta gerichteten Briefes mit der Bitte um Kopien der im Spanischen Erbfolgekrieg abhanden gekommenen Lehensbriefe.

Nachdem deren ältester Sohn Johann mit dem Hof 2 bedacht worden war, erhielt der zweitälteste Josef Wipfler (1705-1766) in dritter Generation diesen Hof als Erblehen. 1729 hatte er Katharina Günther (1706-verm. 1751) heimgeführt, Tochter des Adam, Bürger zu Schöllbronn und der Margaretha geb. Maisch (Mais) von Ettlingenweier.

Weit genug abseits war der in vier Teilhöfe zerlegte Rimmelsbacher Hof nicht gelegen, um bei jeder kriegerischen Auseinandersetzung außen vor zu sein. So auch wieder bei den Streitigkeiten (1733-1738) über die polnische Thronfolge, die in der Hauptsache entlang des Rheins ausgetragen wurden. Zur Verteidigung des Landes gegen Angriffe Frankreichs wurde die bereits 1707 angelegte Ettlinger Verteidigungslinie soweit möglich ertüchtigt und auch durch Einbeziehung von Wasserlinien neu konstruiert. In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1734 brachen 11 französische Grenadierkompanien und 11 Sturmabteilungen auf, um die Ettlinger Linie zu überwinden. Da das Befestigungswerk in der Ebene uneinnehmbar erschien, insbesondere im Hinblick auf die Wasserhindernisse, wandte man sich dem Abschnitt in den Vorbergen zu. Unter Mitnahme von 40 mit Äxten ausgestatteten Malscher Bürgern, die gegebenenfalls Breschen durch den Verhau schlagen sollten, quälte man sich im Schutz eines schlimmen Unwetters zum Rimmelsbacher Hof hoch. Zwei Stunden dauerte der Aufmarsch der Truppen, die dann im Morgengrauen angriffen und nach kurzem Widerstand den Durchbruch bei Spessart erreichten, „ … wobei etliche 40 gleich gefallen tode und blesirte, …“ der Angreifer zu beklagen waren. Dass die vier friedlichen Gehöfte total ruiniert zurückblieben fand in den Kriegsberichten keine Erwähnung.

In der Erbfolge trat der älteste Sohn Michael Wipfler I. (*1732) in Erscheinung, seit 1759 verehelicht mit Scholastika Daum (*1737) von Völkersbach, Tochter des Gerichtsschöffen Lorenz Daum und der Maria Anna Hennhöfer. Deren Vater Mathias Hennhöfer, Bauer und Anwalt, war als erster Zeuge geladen in einem 1722 im Gasthaus Engel zu Völkersbach abgehaltenen Verhör wegen der badischen Jagdrechte im Frauenalber Amt.

Nachrücker als Lehensbauer war Sohn Johann Michael II. Wipfler (1769-1837), verheiratet mit Maria Anna Kunz (1773-1812), Tochter des Altschultheißen (1776-1796) Anton Kunz von Schöllbronn und der Maria Anna Lenz. Schultheiß Kunz hatte manchen Strauß sowohl mit den Schöllbronnern als auch den Obrigkeiten auszufechten. Maria Annas Vater Hans Georg Lenz war in vierter Generation Lehensmüller auf der Schöllbronner Bannmühle. 1750 erfolgte ein Umbau der Mühle, in der zwei Mahlgänge und eine Ölmühle betrieben wurden.

Nach dem Tod von Johann Michael II. folgte Michael III. Wipfler (1802-1845), der Erstgeborene. 1826 hatte er Barbara Abend (1802-1871) geehelicht, Tochter des Anton Abend, des späteren Vogts bzw. Bürgermeisters von Völkersbach. Sein Elternhaus war der Gasthof Engel, in dem das oben erwähnte Verhör 1722 durchgeführt worden war. Von Anfang an stand Michaels III. Familie unter keinem guten Stern. Von den zumindest acht geborenen Kindern erlosch bei fünf von ihnen das Leben bereits im Kindesalter.

Auch Michael III. Wipfler erwarb sein Hofviertel von ca. 12,3 Hektar plus Anteil an den gemeinsamen Feldwegen um den Kaufschilling von 8.900 fl. Für den Kanon waren, wie bei den Nachbarn auch, 74 fl 33kr aufzubringen. Das Laudemium war mit 17 fl 39 kr und die Heimfallhoffnung mit 264 fl 14 kr errechnet worden. Die Gesamtsumme stellte sich somit auf 9.256 fl 26 kr. Der Kaufpreis zuzüglich 5 % Zins war in sechs Raten an Martini 1845 bis 1850 zur Zahlung fällig. Die Besicherung geschah zu Lasten des Hofguts.

Mit 43 Jahren starb Michael III. im Jahr 1845. Bereits am 10. November fand auf dem Rathaus in Schöllbronn zum Zweck der Erbteilung eine öffentliche Versteigerung des Hofguts statt. Ausgeschrieben waren eine einstöckige Behausung, Scheuer, zwei Stallungen, Hofreite mit ca. einem halben Morgen Garten. Die landwirtschaftliche Fläche war mit ungefähr 23 Morgen Äcker, 9 Morgen Wiesen angegeben und die Holzgerechtigkeit an dem mit den weiteren drei Hofbauern gemeinschaftlichen 32 Morgen großen Wald. Der Anschlag insgesamt betrug 8.546 Gulden. Das Hofgut blieb in den Händen der Familie.

Feldkreuz, 1855 errichtet von Barbara Wipfler geb. Abend für Ihren Ehemann Michael III. Wipfler.

Quelle: privatZum Gedächtnis ihres Ehemannes ließ Barbara wenige Jahre danach das in der verlängerten Schillerstraße in Völkersbach hoch aufragende Feldkreuz, im Volksmund Missionskreuz genannt, erstellen. Unter dem Gekreuzigten steht die Figur der trauernden Maria, in der sie sich wohl wiederfand, im Sockelstein darunter eingemeißelt „Errichtet von Michael Wipflers Wittwe Barbara Abend vom Rimmelsbacher Hof 1850“. Nicht wie üblich die Wortwahl „Errichtet von der Witwe Barbara Abend …“ hatte sie gewählt, sondern den geliebten Ehemann vorangestellt.

Im Oktober 1865 kaufte sie dem Franz Josef Hennhöfer und seiner Ehefrau Theresia geb. Obert ihr Elternhaus mit der Wirtschaft zum Engel für 4.425 Gulden ab. Das Bezirksamt genehmigt am 1. Mai 1866 Wilhelm Laub von Freiolsheim die Erlaubnis zum Betrieb der Gaststätte und im Oktober 1867 wird die Konzession der Käuferin erteilt. Ob sie tatsächlich die Rolle der Wirtin übernahm sei dahingestellt. Schon im Oktober 1869 veräußerte Barbara Wipfler den Gasthof an Jakob Hennhöfer von Völkersbach, verheiratet mit Maria Eva geb. Obert. Seit 1859 bewirtschaftete dieser den Gasthof Zum Hirsch in Moosbronn, der 1871 nach seinem Tod auf den Sohn Georg überging.

Am Waldeingang der L 613 Richtung Freiolsheim stand einst eine aus Holz gezimmerte, aber zerfallene Kapelle. 1878 ging man daran, an einer vor Astbrüchen sicheren Stelle ein neues Kirchlein aus Stein zu errichten. Gewählt wurde ein am Abzweig des Glaserwegs von der L 613 von einem Völkersbacher Bürger kostenlos zur Verfügung gestellter Bauplatz. Die Einweihung erfolgte im September 1879. Barbara Wipfler trug zur Innenausstattung eine Holzplastik des Antonius von Padua bei, im Volksglauben zuständig für Verlorenes, eine Allegorie für den Verlust ihres Mannes und der Kinder? Der Spenderin war es nicht vergönnt gewesen, die Antoniusfigur mit eigenen Augen betrachten zu können. Sie verstarb 1871 in ihrem letzten Wohnort Waldprechtsweier.

In die Antoniuskapelle von Barbara Wipfler gestifteter Heiliger Antonius von Padua.

Quelle: privatSohn Josef Anton Wipfler (1829-1851) reichte Josefa Axtmann (1830-1912) von Pfaffenrot im Februar 1851 die Hand fürs Leben. Sie war eine Cousine des Automobilkonstrukteurs Karl Benz. Sieben Monate danach verschied ihr Ehemann im Alter von 22 ½ Jahren. Ende März 1852 gebar Josefa den Sohn Kaspar und noch im gleichen Jahr ließ sie den Hof versteigern. Die junge Witwe kehrte nach Pfaffenrot zurück und vermählte sich im November 1853 mit dem Landwirt und Heiligenfonds-Rechner Franz Xaver Weingärtner von Pfaffenrot. Mit ihm zusammen hatte sie nochmals elf Kinder und wurde 82 Jahre alt. Kaspar blieb ebenfalls in Pfaffenrot, heiratete dort Amalia Glaser und verdiente sein Brot als Bäcker und Ochsenwirt.

Die Meistbietenden bei der von Josefa Axtmann veranlassten Hofversteigerung, Landwirt Franz Albert Deubel (1821-?) von Malsch und seine 1849 geehelichte Frau Magdalena Seiter (1824-?), Tochter des ersten Hauptlehrers in Malsch, erhielten 1852 den Zuschlag.1853 brachten die Eltern das erste auf dem Rimmelsbacher Hof geborene Kind zur Taufe nach Ettlingenweier. Ihnen gelang es wohl auch nicht, dem Gut das wenige zum Leben abzugewinnen, es wurde zwangsversteigert und ging an

Severin Vielsäcker (1827-1897), Landwirt und Bürger in Burbach. Sein Vater war Kübler (Küfer) von Beruf. Waren die Kundenwünsche abgearbeitet, rackerte er als Nebenerwerbslandwirt weiter. Diese Zweiteilung der Erwerbstätigkeit der ländlichen Handwerker war übliche Praxis. Die Einkünfte aus dem beruflichen Schaffen reichten bei dem engen dörflichen Markt meist nicht aus, die Existenzgrundlage für die meist großen Familien zu sichern. 1853 vermählte er sich mit Philippina Weiler (1832-1863), die in zehn Ehejahren acht Kinder gebar. Nach dem Tod seiner Ehefrau verlangte die große Kinderschar nach einer mütterlichen Versorgung. So trat Severin nach weniger als einem Jahr mit Johanna Bader (*1832) aus Malsch in den Ehestand, die nochmals von drei Kindern entbunden wurde.

1890 ließ Severin Vielsäcker das Feldkreuz aufstellen.